Introducción

A pesar de encontrarse en la capital nacional de la minería, los mineros de Jujuy constituyen un sujeto habitualmente invisibilizado.1 No obstante, a mediados de 2023, un destello de luz apuntó sobre ellos durante las movilizaciones contra la reforma constitucional llevada a cabo en la provincia, a las que dichos trabajadores se plegaron en apoyo a las demandas por la mejora de los salarios del gremio docente y por la defensa de las tierras de las comunidades indígenas. Si bien los más vastos sectores del pueblo jujeño formaron parte de esta resistencia a la reforma, la adhesión de los mineros tuvo un impacto específico, debido a que uno de los debates constitucionales se vinculaba a la producción de litio.

La participación de los mineros en las movilizaciones, con su típica ropa de trabajo, generó una gran repercusión social, y se viralizó a través de numerosos videos en redes sociales e imágenes en medios periodísticos. La relevancia dada a estos sujetos constituye la expresión de la potente carga simbólica de sus figuras: ya sea como parte de la propia identidad de la clase trabajadora jujeña, o como rememoración de ciertos hitos históricos de la lucha obrera en la provincia. Sin embargo, a pesar de aquella significativa escena, al regresar a sus trabajos, quedaron nuevamente en las sombras del debate público.

La invisibilización de los mineros jujeños en distintas esferas discursivas (políticas, académicas, periodísticas, etc.) parece haber alcanzado su summum con la llegada de la industria litífera a la provincia. A pesar de que con el litio la minería ha vuelto a estar en el centro de la agenda, son las empresas, las comunidades indígenas y el Estado los que constituyen los sujetos de los numerosos debates suscitados en torno a este mineral “estrella”, mientras que los mineros, verdaderos protagonistas de esta industria, se encuentran ausentes.

De hecho, aunque las movilizaciones contra la reforma tuvieron como uno de sus nodos de conflicto la producción de litio, los trabajadores de esta industria nunca fueron incluidos en las discusiones, incluso a pesar de formar parte, en un porcentaje significativo, de las mismas comunidades indígenas implicadas. ¿Cómo explicar, entonces, que los mineros jujeños constituyan un potente símbolo de la historia y la identidad de la provincia y, a la vez, se encuentren invisibilizados?

El objetivo de este artículo es analizar algunos aspectos del proceso de invisibilización/visibilidad de los trabajadores mineros de Jujuy. Para ello, recuperamos la experiencia de un taller de formación sindical que llevamos adelante con delegados mineros de la provincia de Jujuy, donde pudimos relevar sentidos y perspectivas que nos permiten inferir algunas reflexiones respecto del porqué de dicho proceso. Este trabajo se propone, entonces, poner la lupa en los elementos que iluminan procesos históricos de los trabajadores mineros, a partir del taller, y que desde nuestro punto de vista se encuentran fuertemente relacionados con los procesos de invisibilización/visibilidad. La experiencia de clase para los trabajadores mineros de Jujuy tiene una larga trayectoria invisibilizada, pero que no les impide construir, de forma visible, sus propias reivindicaciones y demandas sindicales. Esta contradicción entre los procesos de invisibilización/visibilidad permite, además, reflexionar respecto del carácter y profundidad de la clase trabajadora en tanto asalariada, pero también como productora.

En relación con la producción de los hallazgos que presentamos en este artículo, un mes después de que estallara el conflicto por la reforma, en el marco de nuestro proyecto de investigación y a solicitud de la seccional Asociación Obrera Minera de la Argentina (AOMA) de Jujuy, organizamos un taller de formación sindical. Nuestra vinculación con AOMA Jujuy se había establecido un año antes, con el inicio de la tesis doctoral de Solana Renosto. Desde las primeras aproximaciones etnográficas al campo, el sindicato se estableció como un sujeto sumamente relevante, ya sea por su papel de actor privilegiado en los procesos sociales estudiados como por el rol de informantes calificados que adquirió una buena parte de su comisión directiva. En ese proceso de estrechar lazos investigativos, el sindicato estaba presentando formalmente un reclamo por la jubilación anticipada de un sector de trabajadores mineros expuestos a altos niveles de radiación solar y nos solicitó la realización de un informe técnico que diera cuenta de las condiciones de salud y seguridad en dichas tareas. Asimismo, la elaboración de dicho documento se enmarca en una más vasta tradición de asesoramiento y formación con sindicatos llevada a cabo por el centro de investigación en el que desarrollamos nuestra labor académica.

Con posterioridad al informe, y apelando a nuestros conocimientos y experiencia, el sindicato nos pidió que dictáramos un curso de formación sindical para delegados. Con ello, más allá de responder a la solicitud de los propios delegados mineros -quienes con frecuencia demandaban la realización de “capacitaciones”-, el sindicato buscaba fortalecer el conocimiento de estos trabajadores en torno a las regulaciones y normativas sobre las relaciones de trabajo y el accionar sindical, con el objetivo de que pudiesen intervenir más eficazmente en los lugares de trabajo.

Durante dos jornadas, 15 delegados sindicales de distintas empresas mineras de la provincia (metales, cal, sal, litio, boratos, etc.) participaron de la elaboración de diversos trabajos individuales y grupales, en los cuales describieron el proceso productivo de los proyectos mineros en los que trabajan, y donde reflexionamos acerca de su experiencia sindical y sobre los alcances y los límites del rol del delegado, identificando las tensiones entre lo ideal y lo posible. Asimismo, para dar respuesta al propósito de la seccional, expusimos las principales normativas vigentes en torno al trabajo y la actividad sindical, aunque poniendo el foco en el carácter social e histórico de aquellas, con la intención de debatir cómo operan en las relaciones de trabajo y en el cotidiano laboral.

El taller de formación, como instancia colectiva de producción de conocimiento, tuvo la virtud de visibilizar algunos nudos problemáticos en torno a las condiciones de trabajo y la experiencia laboral y sindical de estos mineros, aspectos que con la sola reflexión individual resultaría dificultoso registrar. Estos elementos nos permiten echar luz sobre los procesos de invisibilización/visibilidad de estos trabajadores, en una sociedad que sí ha sabido poner en agenda debates respecto de la minería, pero en los que ha dejado siempre fuera a los propios mineros.

La fuente privilegiada de este artículo la constituyen los registros escritos, fotográficos y los materiales producidos por los propios trabajadores en las distintas instancias del taller. Asimismo, esto es complementado con antecedentes académicos y registros de un trabajo etnográfico desarrollado en el marco de una tesis doctoral en curso (Solana Renosto, dirigida por Nuria Giniger) sobre los mineros del litio de la puna jujeña.

De este modo, el presente artículo se compone de cuatro apartados, que nos permiten sostener las reflexiones en esta dirección. En primer lugar, recorremos los antecedentes acerca de lo que denominamos educación popular sindical, perspectiva que retomamos a la hora de impartir el taller. En segundo lugar, recuperamos de forma sintética la historia del trabajo minero y la lucha obrera minera en Jujuy, fuente de experiencias, memorias, imaginarios y tradiciones de los delegados mineros con los que entramos en contacto. En tercer y cuarto lugar, presentamos los hallazgos colectivos derivados del taller propiamente dicho, en donde reflexionamos sobre las condiciones de trabajo, las experiencias sindicales y los sentidos que estos mineros le dan a su trabajo y accionar sindical, con el objetivo de echar luz sobre los procesos de invisibilización-visibilidad mencionados. Finalmente, a modo de cierre, desarrollamos algunas conclusiones generales.

Educación popular sindical

Los estudios sobre formación y educación sindical son escasos, y la mayoría de ellos refieren a los sentidos o impactos que genera la educación promovida por los sindicatos. Hay poco registro analítico sobre los procesos educativos sindicales en sí mismos (Bastidas Herrera, 2022), incluso a pesar de constituirse como una fuente empírica privilegiada, por la empatía colectiva derivada de algunos procesos pedagógicos. Sin embargo, existen algunos hallazgos muy interesantes respecto de la utilización de la educación sindical como vehículo para ampliar la cantidad de afiliados, particularmente en los años ochenta y noventa, períodos en los que la tasa de sindicalización disminuyó (Greene y Kirton, 2002).

Una característica de los estudios vinculados a la educación sindical es la tensión existente respecto de las corrientes político-sindicales. Mayoritariamente, a la hora de pensar la formación, los análisis toman en cuenta las perspectivas de los denominados “sindicalismo clasista” y “sindicalismo libre”. De esta forma, en las investigaciones, los distintos aspectos abordados aparecen siempre en el terreno de la disputa ideológica y la práctica sindical, entre estas dos grandes corrientes (Paredes Buitrón, 2006; Blanco, 2013).

Independientemente del enfoque de la corriente político-sindical que dirige AOMA, nuestra definición se inscribe en un planteo pedagógico que permita establecer relaciones entre la situación política, económica y laboral, de forma de comprender la praxis sindical (Giniger, 2013) de manera situada. En este sentido, consideramos que los espacios de formación sindical pueden romper el aislamiento de delegados y afiliados, al amplificar sentidos que circulan exclusivamente en el aparato sindical (Greene y Kirton, 2002), y que pueden implicar una forma de participación democrática en los sindicatos (Croucher, 2004).

A su vez, partiendo de la consideración de que los procesos educativos sindicales abordados desde la coeducación permiten deconstruir la “apariencia de igualdad” que opera en las relaciones laborales (Castro Mazo, 2011), nos interesan los talleres de formación sindical basados en lineamientos de la educación popular (Korol, 2015), ya que configuran una “comunidad de prácticas” que permite llevar adelantes aprendizajes situados, poniendo las desigualdades sobre la mesa, en un marco colectivo (Ball, 2003). Este enfoque, además, contribuye a fortalecer la noción freiriana acerca de que “todos sabemos algo”.

Desde nuestra perspectiva, la experiencia laboral -y vital en general- se torna indivisible de la comprensión específica de las normativas y leyes que regulan el trabajo asalariado. La educación sindical basada en el aprendizaje de regulaciones resulta abstracta en tanto estas no se historizan y no se ubican como parte de la realidad concreta en la que se desenvuelven los trabajadores. Comprender los cuerpos normativos que regulan las actividades laborales no es una cuestión de presencia o ausencia de ellos, sino de interpretar adecuadamente cuál es la praxis histórica que posibilita la existencia de dicho corpus, cuáles son sus alcances, potencialidades y límites, respecto del quehacer laboral y social. Los delegados, desde nuestro punto de vista, no son meros repetidores de normativas ni inspectores de su cumplimiento, sino forjadores de transformaciones que mejoren las condiciones de vida y trabajo de su clase.

Asimismo, la tarea educativa que nosotras propusimos en el curso de formación sindical procuró no invisibilizar las diferencias existentes: nuestro rol docente implicó organizar, enmarcar y proponer determinadas iniciativas orientadoras, a través de las cuales el conocimiento pudo ser producido de forma colectiva, dando lugar a los saberes diferenciados. De este modo, si bien dimos respuesta a la demanda específica sobre normativas y regulaciones, incorporamos la reflexión sobre la historización del quehacer laboral y militante de los delegados sindicales, sin perder de vista en ningún momento la situación sociopolítica que nos encontrábamos viviendo.

La experiencia de educación popular sindical que llevamos adelante produjo hallazgos muy significativos que permiten elaborar algunas ideas respecto de la invisibilización de los mineros y de los modos de visibilización producidos a través de la acción sindical. Los métodos propios de la educación popular sugieren y proponen modos de sistematización del trabajo de los talleres. De alguna forma, este artículo pretende dar cuenta de la producción de conocimiento altamente significativo que surge de la educación popular, particularmente en su capacidad de develar aquellos sentidos ocultos o fetichizados que atraviesan las relaciones sociales de producción.

Los invisibles a lo largo de la historia

Antes de desarrollar los distintos hallazgos producidos en el marco del taller de formación sindical, nos parece importante describir brevemente la historia de estos trabajadores mineros. Más allá de visibilizar su presencia histórica, este apartado se propone recuperar las transformaciones en los procesos y condiciones de trabajo de la minería jujeña, así como los potentes antecedentes de organización y lucha obrera y sindical a lo largo de distintos períodos. Esta rica historia forma parte esencial de las experiencias, imaginarios, memorias y tradiciones de los mismos mineros con los que compartimos el taller, y explica e influye, en gran medida, los procesos de invisibilización-visibilidad que nos interesa analizar.

Debemos comenzar por mencionar que la provincia de Jujuy posee una larga historia minera. La minería, presente incluso antes de la llegada de los incas, les permitió a los pueblos originarios obtener valiosos recursos tanto para el consumo como para el intercambio con otras regiones, siendo muy frecuentes las explotaciones de oro aluvional, cobre, obsidiana, turquesa y sal. Con la llegada de los españoles y durante la época colonial, la exploración y explotación de minas siguió constituyendo una actividad de relevancia en la zona (Alonso, 2010). Estas actividades extractivas daban dinamismo a la región puneña, especialmente en las salinas y en el noroeste, donde existían lavaderos de oro y minas de plata (Conti, 2006). Sin embargo, dicha actividad minera se vio caracterizada por la inestabilidad y la intermitencia, debido a las serias limitaciones existentes: lejanía de los puertos, ausencia de caminos transitables, falta de cuadros técnicos y baja rentabilidad (Gómez Lende, 2016).

Recién a inicios del siglo XX, con el ocaso del modelo agroexportador, se produjo el despunte de la industria minera jujeña, de la mano del desarrollo y la consolidación de la megaminería metalífera. En los años treinta abrieron sus puertas Mina Pirquitas y Mina El Aguilar, ejemplos paradigmáticos de los procesos de reorganización productiva, sociocultural y de extranjerización de las empresas que atravesaba la industria minera jujeña de la época (Salizzi, 2014). El Aguilar, incluso, se caracterizó por la incorporación de modernas tecnologías (Teruel, 2006), que elevó significativamente el nivel de mecanización del trabajo (Gomez Lende, 2016). En suma, la instalación de esta “gran minería” acarreó importantes transformaciones demográficas, económicas y laborales para la región puneña y para la provincia (Teruel, 2006).

Tanto El Aguilar como Pirquitas siguieron el modelo de company town,2 y llegaron a convertirse en municipios receptores de importantes flujos migratorios. Sus trabajadores-habitantes provenían, o bien de la zafra azucarera, o bien del campesinado de zonas aledañas, caracterizado por una tradicional economía pastoril de subsistencia (Gómez Lende, 2016). La consolidación de esta nueva industria minera en la región motorizó la proletarización de dichos grupos sociales y promovió la descampesinización de gran parte de la puna jujeña (Parodi y Benedetti, 2016).

En sus inicios, estos proyectos se caracterizaron por el reclutamiento forzado de los trabajadores (González, 2013) y por las duras condiciones de trabajo. Como detalla Paz (2014) para el caso de Pirquitas, los bajos salarios (principal palanca de rentabilidad para la empresa) se combinaban con condiciones de vida sumamente precarias para los trabajadores: extremo frío y altura, alimentación y abrigo insuficientes, trabajo brutal, obligación de comprar los víveres en los almacenes de la minera y descuento por la provisión de materiales para la explotación. Asimismo, la fuerza de trabajo era precarizada a partir de la tercerización con contratistas y la sujeción del salario-jornal a la productividad, adecuado a su vez a la lógica fluctuante de la demanda del mineral y los precios internacionales (Paz, 2014).

A su vez, tal como señala Espósito (2018), en el caso de Aguilar, la cooperación entre empresa minera y Estado provincial era moneda corriente: el gobierno se ceñía a los intereses de la compañía y la compañía influenciaba la política partidaria local. Durante los años treinta, tanto el incumplimiento o la disconformidad con las disposiciones patronales, así como la afinidad a un partido político distinto al del patrón era razón suficiente para el despido y la expulsión del trabajador.

A mediados del siglo XX, las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los mineros experimentaron importantes mejoras. Por un lado, debido a las políticas de protección laboral y de redistribución del ingreso impulsadas por el peronismo (Paz, 2014; Kingard, 2019), y por el otro, debido a la sindicalización obrera (Gómez Lende, 2016). Da cuenta de ello la creación, en 1945, del Sindicato Obrero de Mina Aguilar (SOMA) y, en 1953, de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).

Paralelamente, en los company town, aparecieron nuevas formas “paternalistas” de gestión y de control de la mano de obra, que apuntaban a la modernización de la fuerza de trabajo. El campamento minero, con sus comunidades laborales, se constituyó en el espacio ideal para la instalación del paternalismo industrial (Vergara, 2013). En comparación con los antiguos poblados mineros, estos campamentos “modelo” se caracterizaron por un diseño cuidadoso, la presencia de departamentos de bienestar, el control y la entrega de un paquete de servicios sociales que excedían lo necesario para la subsistencia. Esto apuntaba a atraer y retener una mano de obra migrante que debía vivir en condiciones de aislamiento.

Entre los años sesenta y setenta se inicia un proceso de ofensiva sobre los derechos conquistados por los trabajadores que despertó la resistencia de gran parte de los obreros mineros. El caso más paradigmático lo constituye El Aguilar, que logró desplegar una fuerte organización obrera de la mano del SOMA (Espósito, 2018), revitalizado en 1958 a partir de la asunción de Avelino Bazán como secretario general. La “marcha por la dignidad”, del año 1964, y el emblemático levantamiento conocido como “Aguilarazo”, del año 1973 (Espósito, 2018), que terminó con un saldo trágico de un muerto y ocho heridos por la represión policial y de gendarmería (Maisel, 2013), constituyen los hitos más recordados de la lucha de estos trabajadores. Con la llegada de la dictadura, la violencia y opresión hacia los mineros tomó su forma más virulenta: la compañía formó parte del secuestro de 27 obreros, en su mayoría pertenecientes a la comisión gremial, y del secuestro y posterior desaparición de Avelino Bazán (Mamani, 2013).

Durante los años 1990, Jujuy estuvo atravesada por la crisis económica y la inestabilidad institucional y social, producto de las políticas de ajuste neoliberales, impulsadas principalmente desde el gobierno nacional (Lagos y Gutiérrez, 2006). Ya desde los años ochenta, aquel modelo de minería, que tanta relevancia le había dado a Jujuy, mostraba señales agónicas. Incapaces de resistir los procesos de desindustrialización, la recesión global del sector minero, la caída de los precios internacionales de los metales de uso industrial, la crisis y privatización de los complejos fabriles estatales, entre otras cuestiones (Gómez Lende, 2016), muchas minas detuvieron su actividad y otras se redujeron drásticamente. Esto desencadenó un alto número de desempleados (Lagos y Gutiérrez, 2006) y una importante sangría migratoria en las localidades mineras (Teruel, 2006; Parodi y Benedetti, 2016).

En este difícil contexto, mientras que Mina Pirquitas y Mina Pan de Azúcar debieron cerrar sus puertas, El Aguilar logró subsistir, aunque con sus operaciones fuertemente recortadas. En el caso de El Aguilar, a la par que grandes porciones de trabajadores eran despedidos, se desmantelaban instalaciones y viviendas, para evitar que los obreros permanecieran en sus antiguos hogares en el campamento (Salizzi, 2014). Por el lado de Pirquitas, cientos de familias se vieron de pronto sin fuente de trabajo y sin hogar, y pasaron a engrosar las filas de desocupados y subocupados. La expulsión de más de 2000 mineros de sus puestos de trabajo y de sus hogares implicó desplazamientos significativos hacia Humahuaca, Maimará y Tilcara (sobre todo de Mina Aguilar) y Abra Pampa y La Quiaca (de Mina Pirquitas y Pan de Azúcar), lo que generó un fuerte impacto poblacional y social en las poblaciones receptoras (Karasik, 2015).

Asimismo, los procesos de conflictividad laboral que nacieron al calor del deterioro de las condiciones laborales durante los años ochenta -alineado al declive de las compañías mineras (Lagos y Gutiérrez, 2006)- confluyeron, a partir del cierre o achicamiento de las empresas y el despido de los trabajadores, en importantes movimientos sociales, y hasta en los primeros piquetes (Teruel, 2006), donde se reclamó asistencia al Estado jujeño, a través de puestos de trabajo municipales, programas sociales, subsidios, etc. (Paz, 2014).

Sin embargo, más que el fin de la minería en la provincia, estos procesos implicaron un cambio de horizonte. En los años noventa, las reformas neoliberales en torno a la normativa minera, la creciente demanda internacional de metales y las estrategias de relocalización espacial de las empresas mineras transnacionales dieron inicio a una etapa conocida como “boom minero argentino”, que supuso una fenomenal expansión del sector minero en el país, sobre todo de la minería metalífera, de la mano de empresas extranjeras y orientada a los mercados internacionales. En este nuevo escenario, Pirquitas reabrió sus puertas y El Aguilar expandió sus operaciones.

No obstante, esto no significó la recuperación del modelo de antaño. La fuerza de trabajo seguía siendo la principal variable de ajuste del sector: mientras que las estrategias de destrucción y reducción de empleos continuaban, se incrementaba la precarización a partir del aumento de estrategias de tercerización y subcontratación de trabajadores/as (Gómez Lende, 2016). Paralelamente, el descenso del empleo minero jujeño también respondía a los cambios tecnológicos introducidos en la industria, que, o desplazaban o daban nuevas funciones/tareas a los mineros, al habilitar una mayor mecanización del trabajo.

En este período de auge de la minería metalífera se introdujo un novedoso proceso de extracción, denominado “minería a cielo abierto”, caracterizado por el uso extensivo de territorio, agua y energía y por la creciente tecnificación y tecnologización del proceso de trabajo, lo que requirió de trabajadores cada vez más calificados. Las condiciones laborales también se vieron transformadas, pues se impuso la aplicación de un nuevo modelo de organización en sistemas de turno, llamado roster. Este régimen de trabajo implica que los trabajadores habiten en los mismos campamentos mineros, aislados de sus familias, durante una serie de días consecutivos y luego descansen en sus hogares durante otra serie de días consecutivos, repitiendo este ciclo sin interrupciones3 (Clemenceau, 2023).

Sin embargo, más allá de la minería metalífera, existe otro rubro de la industria minera jujeña que se desarrolló con fuerza durante todo el siglo XX. La explotación de boratos comenzó hacia fines del siglo XIX y se extendió por 130 años, hasta convertirse en la actividad minera más longeva y permanente de la Argentina (Alonso, 2010). Numerosos yacimientos se instalaron a lo largo y a lo ancho de los salares de la puna y dieron empleo a miles de habitantes de la región. Como pudimos recoger en distintas instancias etnográficas, dicho trabajo, realizado por generaciones de forma complementaria a las actividades de su economía doméstica de subsistencia, aún permanece muy fresco en la memoria de los puneños. Fueron frecuentes las narraciones sobre las duras condiciones de trabajo que enfrentaban en esas mineras: traslados de casi 100 km en bicicleta; ausencia de derechos laborales; falta de viviendas dignas, baños y elementos de protección personal; trabajo a destajo; aislamiento de sus hogares entre 60 a 90 días, entre otras cosas (Notas de campo de Solana Renosto, 2023). En los años noventa, la aparición de AOMA en escena y las fluctuaciones del mercado internacional llevarían a muchos de estos yacimientos a cerrar sus puertas.

El nuevo milenio trajo consigo importantes novedades para la minería jujeña. Los procesos globales orientados a la transición energética posicionaron al litio como un mineral crítico, impulsando la llegada de empresas litíferas transnacionales a lo que denominamos como “triángulo del litio interno” (Renosto, 2023) de Argentina, conformado por los salares altoandinos de Jujuy, Catamarca y Salta. Los salares de la puna jujeña -aquellos donde antes florecían las minas de borato- atrajeron presiones e inversiones internacionales. La mayor rentabilidad de los métodos de extracción evaporíticos en salmuera, junto con el marco normativo minero amigable, promovieron la instalación de grandes firmas transnacionales en la región, caracterizadas por importantes procesos de tecnificación de la producción y de modernización empresaria, alineados con esquemas de management globales.

Actualmente, son dos las empresas en operación en los salares de Olaroz y Cauchari: Arcadium Lithium (ex Sales de Jujuy) de capitales australiano-japoneses,4 y Minera Exar, de capitales sinocanadienses. Por su método de extracción evaporítico, esta actividad resulta más cercana a la ingeniería química que a la minería tradicional, y es considerada por algunos actores como una “minería liviana”. Gran parte de los habitantes de las comunidades indígenas de la zona trabajan directa o indirectamente para las mineras. Estos trabajadores, que se encuentran a miles de metros de altura en climas extremos, suelen realizar jornadas laborales de 12 horas en rosters de 7 × 7, 14 × 14, 14 × 21, según sean empleados por la empresa madre o tercerizados.

Como hemos podido observar en esta rica historia minera de Jujuy, una significativa porción de su población se ha visto -y se ve- involucrada directa o indirectamente con dicha industria. La identidad minera jujeña hunde sus raíces bien atrás en el tiempo, nutriendo trayectorias individuales y familiares a partir de las distintas experiencias laborales y extralaborales vividas. Asimismo, salta a la vista tanto el dinamismo presente en los procesos “técnico-productivos”, la organización y las condiciones de trabajo de la minería jujeña, como la larga tradición de lucha obrera minera en la provincia. Todo esto permite tensionar gran parte de los discursos contemporáneos sobre la minería, que a partir de la reproducción acrítica de ciertos esquemas -ya sea desde el antiextractivismo o desde el desarrollismo- contribuyen a la invisibilización de los mineros.

Los invisibles y las máquinas

El concepto de fetichismo de la mercancía es una creación de Marx para explicar el “fenómeno ideológico del capitalismo” (Margulis, 2006), un proceso de naturalización de lo social y, particularmente, un ejercicio de deshistorización.

Hay muchas aristas y múltiples debates alrededor del concepto de fetichismo de la mercancía, que se imbrican con las concepciones acerca de la alienación y la ideología. Entre ellas, aun dentro del marxismo y la teoría crítica, hay un histórico debate acerca de si la conciencia es reflejo de la estructura económica. Esta concepción es discutida -en un sentido coherente con el planteo de Marx en El Capital- por el propio Gramsci, Thompson, la Escuela de Frankfurt y hasta Žižek (Marrero, 2019). La existencia de caminos subjetivos divergentes a partir de la experiencia vital y laboral es un interrogante todavía vigente, particularmente respecto de la distancia subjetiva entre el quehacer productivo de los trabajadores y la relación patrimonial con esa producción. En un hermoso texto del año 1997, el pedagogo Michael Apple historiza el proceso de enajenación y despojo para comprender qué hay detrás de las papas fritas de McDonald’s: quién las produce, cuáles son las relaciones sociales que se configuraron históricamente para que comamos esas papas y cuáles son las consecuencias en la pobreza, el colonialismo y la educación. El propósito del trabajo de Apple es comprender el modo en el cual se configura la desigualdad, visibilizando el sistema de explotación y dominación que sostiene la existencia de McDonald’s (Apple, 1997).

La referencia al fetichismo de la mercancía, el interrogante acerca de esa capacidad fantasmagórica que tiene la mercancía de invisibilizar al sujeto productor y a las relaciones sociales de producción, apareció de forma significativa entre los delegados del sindicato minero durante el taller de formación que realizamos en Jujuy. Sin embargo, no fue explicitada con esas categorías, sino bajo la preeminencia de la técnica y la tecnología. Esta referencia alcanzó su mayor nivel de explicitación en la primera de las actividades propuestas por nosotras.

Dicha actividad tenía como objetivo realizar un diagnóstico de la situación productiva de la minería y de la situación laboral de los mineros en Jujuy. Buscábamos identificar y caracterizar las distintas empresas, tipos de trabajo y procesos productivos presentes en relación con los delegados del curso. Para ello, propusimos una división en grupos, que les permitiera a los mineros poner en común las formas de organización del trabajo, las políticas empresarias, los modos de contratación y las condiciones laborales de cada uno. Los dividimos en dos equipos: por un lado, los mineros litíferos y de sal (tenían en común el hecho de trabajar en salares) y por otro lado, todos los demás sectores (metalífera, cal, planta procesadora, etc.). La consigna apuntó a que compartieran estos elementos, identificaran similitudes y diferencias, y luego plasmaran los procesos productivos en un afiche, a partir de un dibujo o diagrama.

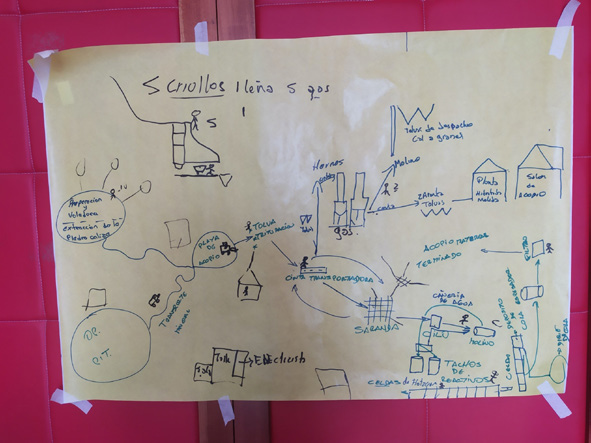

Los delegados se valieron de distintas herramientas para confeccionar sus afiches. En la Figura 1, podemos apreciar un boceto realizado por uno de los delegados. Algunos recuperaron las fotos del lugar de trabajo que tenían en su teléfono, las mostraron a sus compañeros y utilizaron dichas imágenes para copiar. El proceso fue muy interesante, puesto que, para construir el dibujo de cada proceso productivo, cada uno tuvo que contarles a sus compañeros qué es lo que se hace allí, cómo es el lugar y dónde queda, para, finalmente, armar entre todos un diagrama que lo expresara.

Figura 1

Boceto del diagrama realizado por uno de los trabajadores antes de ser volcado en el afiche.

Fuente: imagen tomada por las autoras en ocasión del taller

Una vez finalizada esta etapa, avanzamos hacia una instancia de plenario. El primer paso de esta fase consistió en pegar los afiches en las paredes, de forma tal que todos pudiéramos verlos. Sin embargo, antes de comenzar la observación de los dibujos, les preguntamos a los delegados qué les había llamado la atención de lo que escucharon de parte de sus compañeros. Estos coincidieron en el impacto que les generó descubrir las similitudes en los procesos y la forma de trabajo entre las distintas industrias mineras, incluso en las que se dedican a la obtención y procesamiento de diferentes materiales. También se asombraron de que, aunque todos eran delegados de la misma seccional, hasta ese momento no conocían a qué se dedicaban sus compañeros o cómo se organizaba el trabajo en las otras empresas mineras de su misma provincia.

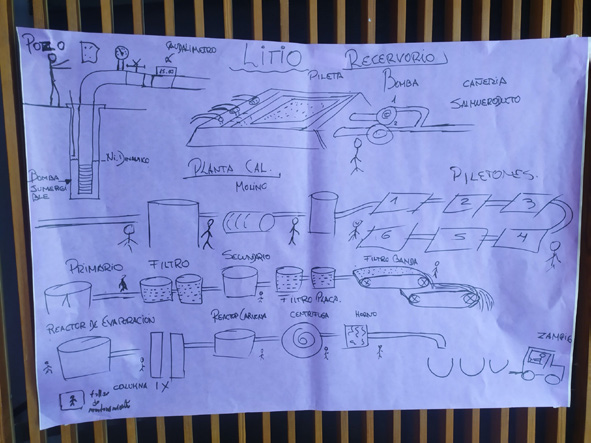

Inmediatamente después, realizamos una recorrida para observar atentamente los afiches pegados en las paredes. En total, elaboraron seis, que plasmaron distintos modos de graficar el proceso productivo de los establecimientos donde ellos trabajan. Notoriamente, en ninguno de los diagramas aparecían dibujos de trabajadores: ni de ellos, ni de sus compañeros de trabajo. Lo que allí podíamos ver objetivado como proceso productivo eran simplemente las máquinas, en su concatenación, de inicio a fin. Los trabajadores se encontraban ausentes.

Luego de esta instancia de observación, a cada grupo le tocó exponer lo qué habían volcado en los afiches, es decir, describir las distintas etapas del proceso productivo de su minera. En línea con lo que había ocurrido en los dibujos, en todos los casos, quien exponía contaba qué se hacía en cada fase del proceso, pero sin mencionar a los trabajadores en su quehacer cotidiano. La objetivación maquínica de los procesos los invisibilizaba incluso a sí mismos y a sus propias condiciones de trabajo. Nuevamente, no aparecían los trabajadores, sino que en los relatos se narraba una sucesión de tareas y procedimientos hechos por las máquinas, de forma concatenada.

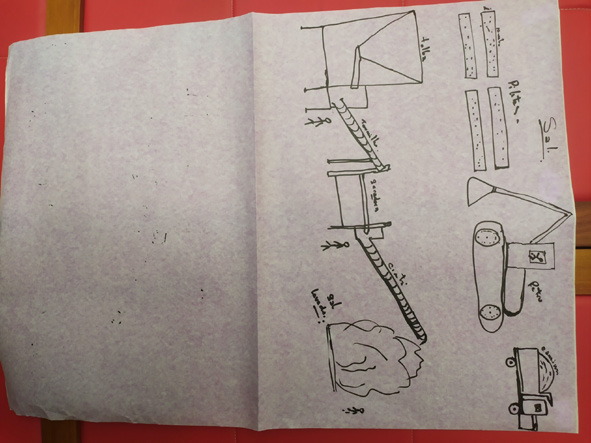

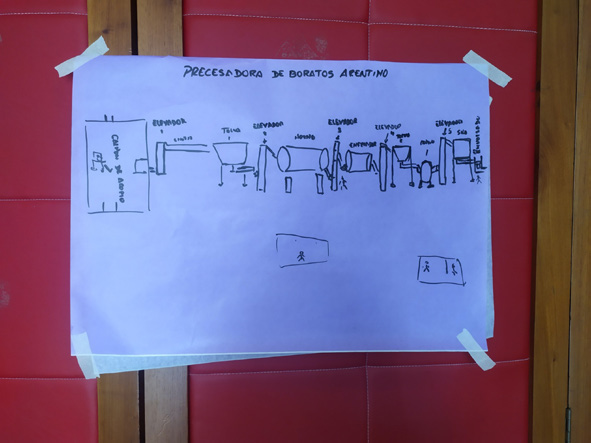

Apenas terminaron de exponer todos los grupos, decidimos llamar la atención sobre la ausencia de personas (trabajadores) en los dibujos. La primera reacción fue reír, y estuvimos un rato haciendo bromas acerca de dónde estaban y por qué no aparecían. Los delegados se veían entre asombrados y desconcertados. Luego, les pedimos que identificaran en qué lugar del dibujo se ubican ellos y sus compañeros de trabajo: en una nueva exposición oral de lo plasmado en el afiche, señalaron los lugares donde hay trabajadores, cuántos son en cada sitio y qué tareas realizan. Se les pidió, además, que fueran incluyendo a dichos trabajadores en los dibujos. El resultado puede observarse en las figuras 2, 3, 4 y 5.

Figuras 2

Afiches que grafican los procesos productivos de la industria minera de litio, sal, borato y cal, respectivamente

Fuente: imágenes tomadas por las autoras en ocasión del taller.

Figura 3

Afiche que grafica los procesos productivos de la industria minera de sal.

Fuente: imágenes tomadas por las autoras en ocasión del taller

Figura 4

Afiche que grafica los procesos productivos de la industria minera de borato.

Fuente: imágenes tomadas por las autoras en ocasión del taller

Figura 5

Afiche que grafica los procesos productivos de la industria minera de cal.

Fuente: imágenes tomadas por las autoras en ocasión del taller

En las Figuras 2, 3 y 4, se logra percibir con claridad la incorporación de monigotes a modo de trabajadores, que hicieron en la segunda exposición. A pesar de que no quedó plasmado en los gráficos, los delegados fueron contando en voz alta cuántos trabajadores representaba cada monigote, e incluso, en la Figura 5, se llega a ver un número al lado de los monigotes, que representa la cantidad de trabajadores de ese sector.

Por su parte, la Figura 2 resulta muy interesante si consideramos que uno de los sentidos más extendidos en torno a la extracción de litio en salmueras, por tratarse de un método evaporítico, es que el trabajo “lo hace el sol”. En este dibujo, no solo el sol no aparece, sino que la misma incorporación de los monigotes al afiche muestra con claridad cómo desde el comienzo (inicia en el vértice izquierdo arriba de la foto) hay trabajadores realizando las tareas. Asimismo, en la descripción de las actividades que desarrollan estos trabajadores, se incorporan determinadas sustancias o modificación de temperaturas que producen distintos procesos físico-químicos. La explicación que dieron los trabajadores fue muy precisa y muy clara para todos.

Esto último nos da el pie para mencionar otro elemento que nos llamó la atención a todos y que también quedó plasmado en los afiches. Nos referimos al profundo conocimiento que demostraron tener los mineros respecto del proceso productivo donde trabajan, tanto de tareas y actividades, como de los procesos ingenieriles, físicos y químicos involucrados. Por ejemplo, en la Figura 5, como referencia a los hornos que tiene la empresa, se puede leer “Criollos 1 leña 5 gas”. En las exposiciones, los delegados que trabajan allí historizaron ese cambio tecnológico, explicitando las tareas implicadas para uno y otro proceso. Todos nos quedamos asombrados respecto de la sistematicidad del conocimiento acumulado en el quehacer laboral, y sobre todo, de la capacidad de algunos delegados de transmitir esos conocimientos.

En este sentido, podemos afirmar que todos los delegados, a la hora de graficar la “situación productiva y laboral” -tal como lo indicaba la consigna-, objetivaban en las máquinas todo el conocimiento acumulado que poseían, hasta incluso llegando a perder de vista su propio rol en el proceso productivo.

Con el objetivo de problematizar y desandar la autoinvisibilización de su propio trabajo en la minería, incentivamos reflexiones a nivel plenario en torno del proceso “técnico-productivo”, promoviendo su historización. Para ello, les pedimos a los delegados que imaginaran cuántos trabajadores adicionales se requerirían y cómo sería el proceso de trabajo si no existieran todas o algunas de las máquinas que habían dibujado en los afiches. Al principio notamos cierta resistencia de su parte, ya que encontraban dicho escenario como imposible, por la dificultad y dureza de las tareas y por la enorme cantidad de trabajadores requeridos.

Para romper con esta resistencia, les solicitamos que nos narraran cómo era antiguamente el trabajo de minería, ya sea que lo hubiesen realizado ellos o alguno de sus familiares o conocidos. Automáticamente, comenzaron a contarnos sobre la minería de borato, caracterizada por un trabajo rústico -a pico y pala- y por la total ausencia de derechos laborales. Estas experiencias se encontraban muy frescas en la memoria de los delegados, sobre todo en aquellos provenientes de la puna.

A partir de estas intervenciones, preguntamos quién se animaba a dibujar cómo era el proceso productivo del borato, tal como habían hecho antes en los afiches, pero ahora, en el pizarrón. Uno de los mineros de litio pasó al frente y dibujó el hombrecillo con un rastrillo y una carretilla, que puede verse en la Figura 6. Aquí, ante la sola presencia de herramientas y la ausencia de máquinas, el protagonismo del trabajador se hizo fácilmente visible.

Figura 6

Elementos comunes y diferentes de las exposiciones sobre los procesos “técnico-productivos” plasmados en los afiches

Fuente: imagen tomada por las autoras en ocasión del taller

Este contraste entre el proceso y las condiciones actuales de trabajo que los delegados iban describiendo en el taller y las de la minería de borato ya había aparecido de forma significativa en nuestras instancias de trabajo de campo previas:

La historia de mi vida, primero es trabajando en el borato, también de muy joven. No tan chico, pero más o menos a partir de los 19 años, por ahí, empecé a trabajar en el borato. Bueno, muchos más años, cuando era chico, trabajaba con mi padre. Trabajaba ayudando a mi padre. […] Sí, trabajaba ayudando, pero poco, digamos, a mi alcance. Y después, ya cuando me hice hombre solo, a los 18 o 20 años, empecé a trabajar en el borato, prestando servicio con pala y pico, con carretilla. Esa ha sido mi experiencia primera, digamos. (Mateo. Trabajador minero de litio. Jujuy, noviembre de 2022)

Nos preguntamos cómo la creciente tecnificación de los procesos productivos de la minería contribuyó a la reproducción de su autoinvisibilización como trabajadores mineros. Mientras que antes, las representaciones y referencias respecto de la minería poseían como elemento común el “trabajo rústico” de “pico y pala”, que requería de un gran esfuerzo físico y tenía como protagonistas a los propios trabajadores y sus cuerpos, hoy este ha sido reemplazado completamente por el imaginario de un ente maquínico autosuficiente e interconectado, que produce riquezas por sí solo.

A su vez, no es cierto que, con la creciente tecnificación de los procesos de trabajo, las “tareas rústicas” hayan desaparecido por completo. De hecho, estas aún perviven en la industria minera: o bien estos mismos trabajadores han realizado ese tipo de trabajo en la etapa inicial de las empresas, o bien, como nos hizo saber el sindicato, en algunos casos existen trabajadores tercerizados que continúan realizando dichas funciones. Este hecho permite entrever que la invisibilización de los trabajadores va más allá de las modificaciones acontecidas en el plano “técnico-productivo” de la industria minera, siendo vehiculizada también por las transformaciones en torno a los procesos políticos-culturales de las empresas, que incluyen el despliegue de distintas políticas manageriales orientadas a transponer las reglas corporativas y conformar las subjetividades de los trabajadores. Estas iniciativas empresariales, que apuntan a oscurecer y naturalizar la relación capital-trabajo, son efectivas en tanto contribuyen a la reproducción de la autoinvisibilización de los trabajadores.

El permanente intercambio y puesta en común que habilitó el curso les permitió a los delegados mineros llegar ciertas reflexiones que de forma individual no eran posibles de alcanzar. La autoinvisibilización de su propio rol como productores fue tensionada por su reconocimiento como trabajadores asalariados, pues la similitud entre los distintos procesos “técnico-productivos” fue contrastada por las disímiles condiciones laborales de cada delegado, según su empresa. El asombro inicial por las semejanzas existentes entre las maquinarias, procesos ingenieriles y químicos involucrados en la extracción y procesamiento de los minerales fue rápidamente acompañado por el asombro por las distintas situaciones laborales. Mientras que algunos, como los de litio, parecían encontrarse en la cima de los derechos y “beneficios” laborales (comodidades del campamento, calidad de la alimentación, traslado, salario, etc.), otros, de empresas más recientes y pequeñas, se encontraban todavía demandando cuestiones básicas, como la existencia de un campamento que cumpla condiciones mínimas de bienestar y seguridad, la presencia de personal de salud en él, mayor iluminación y refugios para los trabajadores nocturnos, etc. Esto planteaba una contradicción para los propios mineros: entonces, si las máquinas eran las mismas, ¿por qué las condiciones laborales podían ser tan distintas?

Los invisibles se hacen visibles en la acción sindical

A pesar de la contundencia de la autoinvisibilización en el proceso productivo, durante el taller de formación sindical también se expresó fuertemente la autopercepción de los delegados como trabajadores asalariados. Este interesante contraste se hizo evidente, en gran medida, a partir de la reflexión de estos trabajadores sobre su rol sindical. Como ejemplo, nos parece interesante transcribir algunas de las preguntas anónimas que formularon, a pedido nuestro, los delegados, al final de la primera jornada de taller, con motivo de ser tratadas al siguiente día. “¿El delegado puede tomar medidas sin autorización del gremio?”; “Los trabajadores unidos están dispuestos a hacer paro ¿cómo hay que hacer?”; “Si las empresas explotan al obrero ¿Tienen derecho a hacer paro sin que tenga delegado?”.

Muy por el contrario a lo que ocurría cuando los delegados se referían a los procesos “técnico-productivos”, en los cuales no se concebían como parte los mismos, al reflexionar sobre su rol sindical, resultó notorio el reconocimiento por parte de estos trabajadores de su condición de asalariados, al igual que la de sus compañeros representados.

Tal como se mencionó, las similitudes entre los procesos “técnico-productivos” de las diversas empresas contrastan con las marcadas diferencias en términos de condiciones laborales: calidad y cantidad de comida; comodidades del campamento; uniformes de trabajo y elementos de protección personal; ausencia o presencia de refugios, iluminación y espacios para el ocio; cantidad de mano de obra, etc. Estas distintas situaciones los enfrentaban a problemáticas disímiles y derivaban en demandas y niveles de lucha diferenciales.

En este sentido, la desnaturalización y deshistorización de su propio trabajo es tensionada, sobre todo, de la mano de las tradiciones de la lucha obrera. El reconocimiento de su condición trabajadora, y con ello de la conflictiva relación capital-trabajo, se hace visible a la hora de reflexionar y poner en ejercicio su rol de delegados sindicales. Tanto las dudas en torno a cómo llevar adelante un “paro” -en abierta contradicción con el imaginario técnico-productivo de que “la mina nunca para”- 5 como las numerosas preguntas recibidas respecto del funcionamiento de la tutela sindical, evidencian que estos sujetos sí se reconocen como trabajadores asalariados.

Desde allí partimos el segundo día del taller, primero exponiendo la normativa vigente relativa a las relaciones de trabajo y las asociaciones sindicales (Giniger y Renosto, 2024), para luego realizar una serie de ejercicios orientados a hacer emerger los límites y posibilidades del accionar sindical. Uno de estos ejercicios consistió en que se juntaran en grupos de a tres personas y les contaran al resto de sus compañeros al menos una experiencia vivida como delegados sindicales. La intención era que pudieran identificar similitudes y diferencias de dichas acciones y volcarlas en un afiche.

A diferencia de lo que había ocurrido en la primera jornada del taller, la mayoría de los grupos registró cierta dificultad para encontrar puntos en común respecto de sus experiencias sindicales. De hecho, fue necesaria nuestra intervención, para que aquellas experiencias que se interpretaban por los delegados como disímiles y atomizadas, se pudieran relacionar entre sí. Algunas de las semejanzas que aparecieron fueron las referencias sobre supervisores que obligan a los obreros a romper los protocolos de seguridad, lo que pone en riesgo sus vidas. Otro tanto apareció en relación con maltratos y/o tratos injustos.

A partir de este trabajo, se fue evidenciando que las similitudes se encontraban más al nivel de las problemáticas y conflictos abordados, así como del rol más general esperado para un delegado, mientras que las diferencias iban a lo más específico: la metodología elegida para abordar dichos problemas (asambleas, carta al Ministerio de Trabajo, notas de reclamo, reunión con gerentes, etcétera).

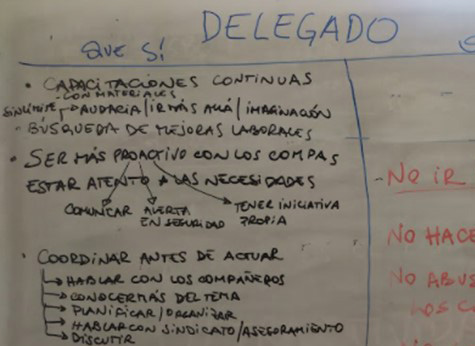

Asimismo, los resultados de dicha actividad sirvieron como insumo para el ejercicio posterior, en el que fuimos anotando en el pizarrón, según la perspectiva de los participantes, qué sí y qué no debe hacer un delegado. Dicha consigna apuntó a mostrar que las experiencias laborales individuales pueden -y deben- ser leídas en clave colectiva, evidenciando que en general, las perspectivas y las inquietudes eran, en definitiva, compartidas, tal como puede verse en la figura 7.

Figura 7

Registro de la puesta en común sobre lo que sí y lo que no debe hacer un delegado

Fuente: imagen tomada por las autoras en ocasión del taller

Este ejercicio impulsó el reconocimiento colectivo de una gran cantidad de elementos en común en cuanto a lo que se espera del delegado sindical (coordinación, planificación, comunicación, respaldo a los compañeros, respeto, etc.). Pero, más allá de eso, la enumeración de estos puntos permitió evidenciar que dichas similitudes se explican por algo más general: la presencia en todas las empresas del conflicto inherente a la relación capital-trabajo. Aquí queda claro que ni la prevalencia ni la semejanza de procesos maquínicos pueden ser explicativas del enorme abanico de problemáticas que van surgiendo en el quehacer laboral, y que se derivan de la brecha y la desigualdad primaria entre los intereses del capital y los de la clase trabajadora.

La última actividad que realizamos para dar cierre al curso consistió en un juego de rol. Partimos de un caso hipotético, aunque basado en experiencias concretas de los trabajadores: como delegados, debían dar respuesta a un accidente laboral de un compañero, forzado por su supervisor a realizar tareas que requerían mayor esfuerzo físico del permitido. Nosotras, por nuestra parte, representábamos a una supervisora y una gerente que buscaban neutralizar, negociar y/o negar el conflicto. A pesar de las diferencias en sus trayectorias laborales y sindicales, la problemática era fácilmente reconocible por todos y las soluciones que iban planteando se asemejaban. En este sentido, la similitud de los procesos “técnico-productivos” -y con ello, de la organización del trabajo- abonaron también a la comprensión de la existencia de problemáticas comunes, donde se hacía claro que no eran las máquinas las que mandaban.

Este ejercicio tuvo un primer momento más “tímido”, pero con el correr del juego fueron personificando sus papeles de forma excepcional. Los arquetipos del delegado combativo, del “carnero”, del que acuerda (o le “chupa las medias”) a la patronal, de las alianzas entre delegados, aparecieron en todo su esplendor, permitiendo reconocerse como parte de un mismo colectivo con una tradición sindical de larga data, que incluso los excede a ellos mismos. El juego de rol reforzó el accionar sindical como un trabajo necesariamente colectivo, y con ello, al mismo minero, como parte de un conjunto más amplio, el de la clase trabajadora.

El reconocimiento de las disímiles condiciones laborales entre los trabajadores, la identificación de problemáticas compartidas y la puesta en común de sus quehaceres sindicales contribuyeron a desarticular -al menos parcialmente- el imaginario del ente maquínico autosuficiente e interconectado. De esta manera, la realización del curso logró su objetivo: propiciar una reflexión colectiva que apuntase a correr el velo de la desigualdad inherente a la relación capital-trabajo, en pos de desenmascarar el fetichismo de la mercancía en la industria minera jujeña. Así, los invisibles se hicieron visibles, aunque sea por un rato: las máquinas ya no estaban solas, ahora las acompañaban los mineros.

A modo de cierre

La educación sindical puede tener una multiplicidad de propósitos: formación profesional, acercamiento de delegados y afiliados a la vida sindical, conocimiento de cuestiones normativas, etc. Sin embargo, bajo los parámetros de la educación popular, la formación sindical tiene la virtud de permitir desnaturalizar, en un proceso de producción de conocimiento colectivo, algunos sentidos que circulan entre los sujetos y que rara vez tenemos posibilidad de identificar (y por qué no, transformar). En este andarivel nos ubicamos cuando fuimos a realizar el taller con delegados de AOMA, seccional Jujuy, a sabiendas de que el aprendizaje no solo lo iban a realizar los participantes, sino que también nosotras íbamos a volver con nuevos conocimientos. En este proceso, nos encontramos con que la sistematización -característica propia de la educación popular- nos brindaba hallazgos significativos, pertinentes para difundir en términos académicos. De este modo, nos pareció por demás interesante hacer un aporte, no solo respecto del contenido específico de la historización del proceso de invisibilización/visibilidad, sino también la metodología de la educación popular sindical como modalidad de producción de conocimiento académico.

El desarrollo del taller de formación sindical con delegados mineros permitió identificar colectivamente la existencia de dos tensiones centrales en cuanto a su experiencia como trabajadores. Por un lado, encontramos un contraste entre su autoinvisibilización en los procesos “técnico-productivos” y su autorreconocimiento como trabajadores asalariados. Por otro lado, detectamos la convivencia de enormes similitudes entre los procesos “técnico-productivos” de las distintas empresas, con grandes diferencias de las condiciones laborales en cada una de ellas. Reflexionar de forma colectiva sobre el quehacer laboral y sindical nos condujo a profundizar y evidenciar estas tensiones, iluminando los conflictos inherentes a la relación capital-trabajo.

El presente artículo buscó ordenar, desarrollar y registrar dichas reflexiones acontecidas en el marco del taller. En primer lugar, recuperamos la rica historia de la minería y de los mineros de la provincia, poniendo atención al dinamismo de los procesos “técnico-productivos” y las condiciones de trabajo, así como a la larga tradición de lucha obrera minera. Esto nos llevó a reconocer a los invisibles a lo largo de la historia y a visibilizar el sustento de gran parte de las experiencias, memorias, imaginarios y tradiciones de los trabajadores con los que entramos en contacto. En segundo lugar, retomando nuestras experiencias en el taller, reparamos en la autoinvisibilización de los mineros como sujetos productores, sustentada en imaginarios del proceso productivo como una mera sucesión de máquinas concatenadas. A su vez, contrastamos dichos sentidos con las miradas tradicionales en torno de la minería “rústica”, preguntándonos por las razones históricas de la propia invisibilización de los trabajadores. En tercer lugar, reflexionamos acerca de cómo el accionar sindical permite a los mineros reconocerse como asalariados y hacerse visibles como trabajadores. En el marco de las relaciones capital-trabajo, la identificación de problemáticas laborales y respuestas sindicales en común apareció como un motor de este reconocimiento.

Esta tensión, entre la autoinvisibilización como productores y el autorreconocimiento como asalariados, ilumina los matices y contradicciones que pueden adquirir las subjetividades laborales, pero también nos lleva a preguntarnos por las implicancias de esta ambivalencia. ¿Qué impactos tiene para la clase trabajadora el pensar a los procesos “técnico-productivos” como un universo maquínico y tecnificado, carente de relaciones sociales y de política? ¿Qué demandas son imaginables y legítimas -y cuáles no- desde esta perspectiva?

El proceso “técnico-productivo” tiende a ser posicionado como ajeno a las relaciones sociales e históricas, cuando en realidad, dichos elementos constituyen la historia de la apropiación del saber técnico obrero, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la generación de plusvalía en la industria. Es decir, es aquella historia la que cristaliza las actuales condiciones laborales de los trabajadores: el sistema de producción continua, el roster, los turnos de 12 horas, la tecnificación y consecuente reducción de puestos de trabajo, etcétera.

Paralelamente, algunas de las situaciones problemáticas planteadas como parte de su labor de delegados dejaban en claro que no eran las máquinas, sino ciertas relaciones sociales, las que primaban en la organización de su trabajo. No obstante, nos preguntamos si acaso el fetichismo de la mercancía presente en estos trabajadores no opera como un corsé a la hora de elaborar demandas más generales, tanto gremiales como políticas.

Esta ambivalencia presente en los trabajadores (no pensarse como productores, pero sí como asalariados), así como las distintas experiencias sindicales narradas a lo largo del curso, expresaron una dificultad política-gremial más general: la de que el horizonte de las luchas se ubique siempre en la mejora de las condiciones laborales, sin poner en duda en ningún momento la propiedad de los medios de producción. Es decir, ambas tensiones, si bien permitieron reflexionar acerca de quién y cómo se produce la riqueza, no fueron suficientes para poner en duda el para qué o el para quién.

Esto es significativo para la industria minera jujeña, sobre todo en el caso de la minería metalífera y litífera, monopolizada por grandes empresas privadas transnacionales, que operan en condiciones normativas y fiscales más que favorables, y que exportan la mayor parte de su producción a países centrales, en escenarios que prácticamente no presentan encadenamientos productivos que contribuyan a la construcción de valor agregado en el país.

En este sentido, se trata de abordar las relaciones sociales de producción de la minería jujeña en su totalidad y complejidad: por un lado, para desnaturalizar y comprender el modo en el cual se configura la desigualdad, visibilizando el sistema de explotación y dominación que sostiene la existencia de estas grandes empresas transnacionales; por el otro, para expandir el horizonte posible de demandas e impulsar con ello la transformación de la realidad.

![]() 0009-0008-8856-1086 Solana Renosto[2]

0009-0008-8856-1086 Solana Renosto[2]