Introducción

Desde fines del siglo XIX, el Estado chileno ha jugado un rol clave en la instalación de los imaginarios de despoblación1 en las ecozonas con ocupación ancestral indígena del área centro sur andina (Boccara y Ayala, 2012; González y Gundermann, 2022). Asociado al impacto de la implementación de las lógicas político-administrativas continuas y soberanas en clave liberal, el espacio indígena se reformuló de modo drástico.2 Entonces comienzan a primar los paradigmas de la cultura dominante3 y su atribución de sentido a las esferas de desarrollo y bienestar (Alvarado, 1970; Castro, Veloso y Bustos, 1981; González, 2008). A su vez, se dio un contexto donde las colectividades locales reaccionaron de manera creativa y dialéctica a la configuración de desigualdades socio-territoriales de oportunidades (Rivière, 1982). De esta forma, los contingentes indígenas se asimilaron a las pautas de racionalización instaladas por los agentes de la sociedad mayor; a la par que, se implementaron en su seno mecanismos informales de continuidad y cambio que actúan en la asimilación y contestación con respecto del modelo orquestado por los agentes gubernamentales y la sociedad mayor. En este escenario, frente a una abierta pauperización del territorio andino, se da la expresión de los parámetros mínimos que tuvo que sortear la posibilidad de reproducción del sujeto colectivo del territorio y sus pautas de diferenciación étnica (Abercrombie, 1990, 2006; Escobar, 1995; Poole, 2008).

En el sector altoandino se agudizan y se cronifican los problemas de sostenibilidad socioeconómica y poblacional (Gundermann, 2018; Gundermann, Vergara y González, 2019). Como consecuencia, el Estado formula una estrategia centrada en la comoditización4 como una vía principal de solución destinada a coadyuvar con la preservación de intereses geopolíticos (González y Gundermann, 2022). La profundización de la visión externa estuvo conectada con una abierta fragmentación y complejización organizativa local (Bähr, 1985; Beach y Larsson, 2022). Es así que a partir de la definición de propiedad de los bienes materiales e inmateriales del territorio se da la maduración de las estrategias de asignación de categorías y nominaciones basadas en el parentesco clasificatorio5 y en lógicas de arraigo ancestral (Tudela, 1994). Acá, desde un análisis de caso, Starn (1994) nota la importancia de la emergencia nuevas pautas de los conflictos comunitarios. En los Andes, esto se refiere a los momentos de pugnas causadas por factores internos y externos a las instituciones que pueden llevar a la colisión de ideas, creencias y prácticas. Siendo así, su intensificación pudo impactar de forma especial en la formación de las relaciones y posiciones sociales, así como reordenar las realidades de dominación y subordinación en el manejo de lo comunitario (Hale, 2004; Ostrom, 1993).

Esta orientación gatilló elementos de distinción basados en la acumulación socioeconómica de los contingentes hasta entonces estamentarios. Aquello se activó en el seno de los mecanismos de interacción y de autorreferencia de las organizaciones de base (Ohrens, Treves y Bonacic, 2016; Uribe-Sierra, Mansilla-Quiñones y Mora-Rojas, 2022). De este modo, siguiendo una pauta de traslocación rural-urbana en el área, las alteridades locales vivenciaron procesos de movilidad social ascendente según la radicación de dos tercios de sus miembros en los centros urbanos litorales, como lo fueron Arica, Tacna e Iquique (Paerregaad, 2011; Galdames, Choque y Díaz, 2016; Cerna, Samit y Véliz, 2018; Caqueo-Urizar, Flores, Mena-Chamorro, Urzua e Irarrazaval, 2021). Desde un enfoque que instala el imaginario chileno (1883-1929), seguido por una matriz desarrollista (1930-1970), a uno soberanista (1973-1990) hasta uno de matriz neoliberal (desde 1990 a la actualidad), estos esquemas han modulado la ecuación entre sociedad, mercado y Estado, y han mantenido como clave de acción a la comoditización de la vida (Garreton, 2003). De esta forma, la comunidad ha formulado un conjunto de estrategias formales e informales que se encuentran orientadas a incluirse en los criterios demandados por el régimen de bienestar que genera procesos de gobernabilidad frente a la despoblación. Tal eje ha sido ecualizado, socioculturalmente, desde las redes de parentesco local y la importancia de su situación en el espacio desigual, en tanto residencia u hogar conceptualizado como lugar físico, simbólico y social que configura el ordenamiento de las relaciones intergeneracionales (Turner, 1975; Hale, 2004; Tabilo, 2004; Gundermann, 2018).

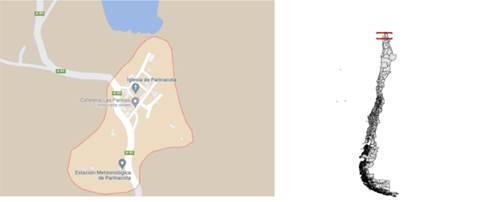

En este tenor, proponemos desde el análisis de caso del pueblo de Parinacota, asentamiento aymara emplazado en el altiplano (4400 msnm) del extremo norte de Chile, la descripción del conflicto de gestión de bienes comunitarios en territorios asignados en categoría de despoblación. En clave de modos de racionalización -entendidos como explicaciones y/o interpretaciones situadas desde actores que causan una posición significativa frente a un hecho o circunstancia, derivando en prácticas sociales (Weber, 2002)- sobre el desarrollo, nos servimos de las observaciones de Lévi-Strauss (1979), el que propone el modelo de entendimiento de sociedades locales conformadas a contar de la constitución de la propiedad corporativa de bienes (Carsten, 1995). Visto de este modo, buscamos dar cuenta de relaciones políticas y de prácticas de parentesco que se configuran a través de estrategias para asir bienes, generar identidades diferenciadas, así como pautas de residencia de forma corporativa y excluyente (Bensa, 2003; Bourdieu, 2006). Así, es posible revisar la operación de relaciones de alianza y descendencia ancladas a entidades morales y detentoras de memorias sobre los dominios y tenencias de bienes materiales e inmateriales. Esto es posible al lograr el control de recursos de la comunidad6 territorial vía la fijación de nombres, bienes y líneas de legitimidad (Carsten, 2000). Tal asunto constituye vínculos situados que elaboran otredades, las que se integran a las prácticas de desarrollo.7 Al respecto, metodológicamente, hemos documentado el pueblo y sus estancias de forma intrínseca y extrínseca -incluyendo a sus miembros translocalizados- (Gundermann, 2001; Ragin, 2007) (Figura 1). En relación con ello, analizamos los discursos y su vinculación con acciones que formulan lo comunitario en el territorio, y su operación a partir de grupos de parentesco anclados corporativamente a la propiedad raíz y bienes de interés público. Para tal objeto, hemos recopilado tanto fuentes secundarias -de tipo administrativas- como primarias según el criterio de datos derivados de entrevistas semiestructuradas, así como observación participante con enfoque multisituado entre la ciudad de Arica y el territorio de Parinacota, desde 2019 hasta 2022. Subsecuentemente, hemos realizado un análisis de teoría fundamentada (primero a través de códigos abiertos y luego de tipo axial), considerando a los actores en tanto comunitarios (y sus facciones), del Estado (desde sus niveles de ejercicio), del mercado y de la sociedad civil, y sus teorías sustantivas ante la mitigación de las problemáticas locales.

A continuación, presentamos la trayectoria de la constitución de propiedad raíz en el poblado de Parinacota. En segundo lugar, abordamos dos hitos locales (la Iglesia y el proyecto del estadio de Maracaná) de desarrollo para revisar los elementos comunitarios activados e interpuestos en la negociación. En suma, ello permite comprender la construcción de la alteridad a partir de una dialéctica que orienta los modos de sentido y acción frente a la despoblación del territorio indígena.

La propiedad de la tierra en Parinacota

A partir de la constitución de la propiedad raíz, la comunidad de Parinacota reconoce a un conjunto de familias vinculadas entre sí con una sucesión de tipo unilineal y agnaticia; la que, luego, transita a una de orden uterino, cognaticio y bilateral. Reconociendo ancestros comunes, las facciones de la comunidad se irradian hacia los sectores de Parinacota y Chucuyo. Así, los miembros conforman linajes que transitan hacia parentelas con intereses diferenciados que logran su mayor expresión en torno a los bienes relativos al poblado principal y sus asentamientos menores8 (Bernhardson, 1985a, 1985b). Con todo, se mantiene una endogamia local y étnica entre los grupos locales, lo que les permite conexiones y asociaciones horizontales y verticales; igualmente, se muestra un ingreso exogámico de miembros fronterizos de acervo indígena por medio de mecanismos de alianza, y compadrazgo.

Por su parte, la detención de derechos de propiedad raíz ha sido un soporte angular de la comunidad. Ha supuesto un espacio de relacionalidad y endogamia territorial. En el sentido propuesto por Carsten (1995, 2000), el espacio local constituye un anclaje a la vez cultural e (in)material del vínculo común. Desde la base local, las parentelas han reproducido un sistema de manejo de bienes muebles e inmuebles a contar del reconocimiento de redes familiares restrictivas que formulan un espacio jerárquico y simbólico asignado por las diferenciaciones en el manejo, tenencia y ostentación de derechos de propiedad sobre los bienes comunitarios.

Figura 1

Localización de la unidad de observación

(Fuente: elab. Propia)

El acceso a la propiedad de la tierra es un ámbito formativo de la identidad étnica. Esta está asociada a las diferenciaciones históricas de la comunidad. La posesión, uso y la detención de la propiedad raíz responde a la figura de pueblo castellano (sección de casas, calles, plaza, y oficinas públicas), con límites y organización de los lugares comunitarios según el sentido propuesto por Arguedas (1987) y de comunidad ancestral de tierras (Bernhardson, 1985a, 1985b; Mamani, 1999; González y Gundermann, 2022).

Esta unidad histórica cuenta con funciones para organizar a las familias asociadas a las estancias próximas. A partir de ascendientes comunes y sus patronímicos, el pueblo y las estancias incluyen un sistema de representaciones y de clasificación de lazos de parentesco y vecindad.9 Aquello establece mecanismos de control consuetudinario para el acceso y la tenencia de la tierra que han logrado definirse en complemento con la inclusión de mecanismos positivos de regularización de la tierra, en el marco del Estado peruano; y, luego, del chileno10 (desde 1879) (González y Gundermann, 2022; Rivière, 1982). Esto último según la definición de estrategias familiares para dar continuidad a pleitos legales y regularizaciones por medio de asignación de miembros que “llevan” la documentación frente a las entidades respectivas -los que tienden a ser varones, y radicados en los centros urbanos con conexiones próximas y activas con miembros residentes-.

De esta forma, la regularización raíz frente al Estado tuvo que incluir un conjunto de interacciones que permitieran la concertación de los mecanismos consuetudinarios con los formales provistos por el aparato gubernamental; lo que, ha implicado la perpetuación de una conflictividad frente a acreditar la ocupación y obtención de título de dominio. Sin resolución efectiva ante la situación de la propiedad, la búsqueda de discernimiento ha agudizado las pautas de conflicto local. Como efecto, esto ha decantado en una redefinición de áreas colectivas y una burocratización que afecta la posibilidad de inversión público-privada dada la irresolución y perpetuación de los conflictos judicializados, ya desde inicios del S. XX (Gundermann, Vergara y González, 2019).

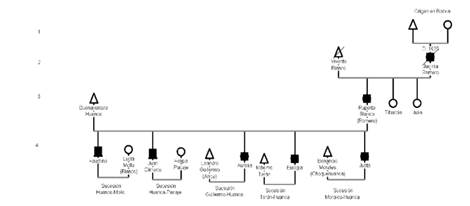

De acuerdo con la percepción de agentes comunitarios del área,11 la crisis de despoblación alberga sus orígenes una vez concluida la Guerra del Pacífico. Así, la localidad, desde temprano, fue advertida de modo estratégico, fronterizo y como entidad pauperizada (Tabilo, 2004). Con todo, los miembros comunitarios, desde inicios del siglo XX, fueron acuñando esfuerzos para adquirir certidumbre del terruño y un relato territorial de frontera, legitimación -nacional- y arraigo (Ohrens, Treves y Bonacic, 2016). Para este efecto es importante la figura de Jacinta Romero Humire12 -esposa de Vicente Blanco-, quien inscribe, el 23 de octubre de 1909, una compraventa realizada a Julia Blanco (viuda de Villegas) sobre un terreno extenso denominado Chillarullo. Como resultado de la compraventa del terreno homónimo, la descendencia de Jacinta Romero sigue una pauta uterina hasta la tercera generación; y, luego, en la cuarta generación, se conduce por una pauta que transita hacia principios cognaticios y bilaterales. Así pasa a ser identificada la constitución del nuevo pueblo de Parinacota.13 Tal evento fue posible por la gestión de la hija mayor -de Jacinta-, Ruperta Blanco Romero, quien hereda los bienes familiares, sucediéndose a la administración de sus cinco hijos, los que son causantes de los sub-linajes -y actuales parentelas14-, donde constan: Faustino (del que proviene la sucesión Huanca-Mollo), Juan (del que proviene la sucesión Huanca-Pacaje), Aurelia (de la que proviene la sucesión Guillermo-Huanca), Eulogia (de la que proviene la sucesión Terán-Huanca) y Justa (de la que proviene la sucesión Morales-Huanca). Estos ascendientes y su invocación definen a la comunidad actual, y sus facciones. En ese encuadre, los cinco hijos integrantes de la sucesión Huanca-Blanco representan las “cabezas”15 herederas de Parinacota (Figura 2). De esta forma, el reconocimiento para una única matriz de titulares fue útil por un tiempo, como una táctica de contar con certidumbre jurídica de dominio. Con el tiempo, esto generó un cuestionamiento con respecto de los derechos de propiedad sobre los espacios comunes.

Figura 2

Esquema de miembros ascendientes de matriz de descendientes constituyentes de la propiedad raíz, Parinacota

(Fuente: documentación administrativa, fallo judicial Corte Suprema 31.8.10 y entrevistas)

Al inicio de la década de 1990, un nuevo contexto sociopolítico introduce nuevas complejidades al caso. De esta forma, la participación de agentes públicos como el Conservador de Bienes Raíces (en adelante CBR) y de la sociedad civil como el Obispado regional, y entidades especializadas en materias gubernamentales como la emergente Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (en adelante, CONADI), reactualizan la dicotomía entre lo privado, lo comunitario y lo público en el territorio. Esto con objeto de no incurrir en posibles errores de derecho. Desde esta perspectiva, la descendencia agnaticia de Justa (hija de Ruperta, miembro detentora principal de derechos desde un ángulo uterino) fija sus atribuciones; que, luego, serán materia de revisión legal (Figura 2). Aquello lleva a la impugnación de la propiedad del pastal de Tuldune, colocando en tela de juicio su condición como espacio productivo y compartido, dado en 186616 por convenio de la comunidad para este objeto. De acuerdo con la escritura a fs 226 vta., número 227 del año 1945, en alusión a usos y costumbres, también se protestan las distintas construcciones que integran las divisiones indicadas por los cuatro altares del pueblo; y, que, en suma, refieren a viviendas, pertenencias, obras colectivas, la Iglesia de la Virgen de la Natividad y las reliquias registradas en su inventario.17

El plano confeccionado provoca conflictividad entre las facciones de la comunidad. De este modo, las personas herederas del tronco de Eulogia (hija de Ruperta, miembro detentora principal de derechos desde un ángulo uterino) reivindican la cesión de terrenos hecha en beneficio de las familias locales. Para esto hacen utilización del criterio cognaticio de descendencia, arguyendo: “entendiéndose en un cuerpo físico, que comprende también el radio urbano [del pueblo]” (Acta de la Comunidad de Parinacota, del 12 de octubre de 1999). En alusión al documento de acta citado, se consideran como límites de la comunidad así dispuesta: (i) Norte con Cruz de Caquena; (ii) Sur con Estadio de Fútbol Maracaná de la etnia aymara de Parinacota y el Cementerio; (iii) Este con la cabecera de ojo de agua y Pucará; y, (iv) Oeste con dos cruces de Putre.18 Ahí, la contraposición de deslindes privados y consuetudinarios, así como la protección de áreas exclusivas para la reproducción cultural, constituyen el escalamiento de la divergencia y desconfianza entre comuneros. Tal asunto trajo como efecto la consagración de dirigencias discrecionales que respondían, en su rol público, a las expectativas de sus unidades de interés/diferenciación como parentelas, arrogándose representación de los intereses del pueblo. Aquello marca el tenor de la capacidad de gobernabilidad comunitaria extensa de Parinacota, y su forma de vinculación con los agentes de desarrollo regional.

Expresión de lo anterior fue la baja posibilidad de generar puntos de acuerdo con respecto del estatus reservado del poblado y de sus inmediaciones. Estos espacios, sujetos a iniciativas de regularización por parte de diferentes organizaciones, derivadas de las cinco matrices fijadas por sucesión, enfrentaron acciones de oposición desde el referente regional del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) al existir registro de la presencia de bienes fiscales19 y al insertarse Chillarullo en el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE) en 1970. Aquello, hasta la actualidad, ha suscitado un conjunto de conatos entre las facciones de la comunidad y el Estado.

Al respecto, primó la discrecionalidad de los grupos de interés y la gestión del desarrollo contingente por parte del Estado, el mercado y la sociedad civil sin atender -estos últimos agentes- a los procesos constitutivos y mecanismos comunitarios en Parinacota que permitan mediar en la conflictividad intestina. Con todo, las dimensiones territorial, colectiva y vivida han sido angulares en los procesos de asociatividad y complementariedad; lo que tiene pliegues por medio de episodios informales y rituales de la comunidad, ecualizados por las parentelas y las prácticas de parentesco que incorporan las personas en su relacionalidad y agencia. En alusión con lo mencionado, cabe citar a Lévi-Strauss (1979), autor que propone la noción de sociedades de casas. Esto porque las parentelas atribuyen alta importancia a la descendencia (de tipo consanguínea, especialmente), la alianza y la experiencia vivida de la vecindad/hábitat. Aquello formula un acervo vincular de la comunidad, en tanto alteridad relativa y arraigada a la territorialidad consagrada por ancestros reales y/o ficticios (Carsten, 1995). Esto también es clave al visualizar el itinerario de los conflictos.

Diferenciaciones y la gestión de bienes comunitarios

Dos experiencias de desarrollo son interesantes para entender la diferenciación local de los grupos de parentesco con arraigo que ven en el territorio un espectro de propiedad corporativa: la iglesia y el estadio de Maracaná. Estos eventos grafican la implementación del concepto de “progreso”20 y su operación en el correlato de políticas de fomento a la mitigación de la despoblación, desde la imputación de modos de racionalización comprendidas en las prácticas de desarrollo local.

La Iglesia de Parinacota

Desde temprano en el siglo XX, se consideran opciones de fomento que suponen la gestión de los bienes comunitarios del territorio con objeto de “salir” del estado de pauperización. De esta manera, la Iglesia es vista como un recurso en disputa por parte de los grupos corporativos y territoriales, así como un activo para la promoción del desarrollo.21 Consecuentemente, se tienen diversos discursos que suponen la importancia de dinamizar las plataformas turísticas y de comercio local en el pueblo, ya desde mediados de esa centuria, como puede evidenciarse en el segmento siguiente de un diario local de la década de 1960. Aquí era necesaria la actuación de recursos locales y redes de apoyo de la vecindad para la activación de una economía de escala -a contar de experiencias previas de intercambio y comercio-,

Vecinos estiman que su pueblo puede convertirse en lugar de gran atracción turística […] Una comisión del pueblo de Parinacota bajó a nuestra ciudad [de Arica] para tratar diferentes problemas y aspiraciones. Sostuvieren una entrevista con el Gobernador del Departamento […], a quienes en forma especial le señalaron que la Iglesia que data de 1679, y que por lo tanto constituye una verdadera reliquia, últimamente ha estado siendo visitada por muchas personas que han llegado hasta allí. Agregaron que [sic] gracias a la Iglesia, y por otros motivos, y el deseo de mantener una Feria Internacional con productos autóctonos de la cordillera, y pre cordillera especialmente, confiaban en que Parinacota podría convertirse en un lugar de atracción turística (La Defensa22, 14/11/1967)

Desde este momento, se visualizan diferentes acciones que buscaron poner en funcionamiento modelos de gestión y certidumbre jurídica sobre los bienes inmuebles y muebles del territorio; los que puedan armonizarse con otorgarles un “giro” turístico al pueblo y sus inmediaciones. Es así que en 1996 las sucesiones presentaron a CONADI una moción legal que tuvo por objeto agilizar el proceso de reconocimiento de tierras. Con esto se da la formalización de antecedentes presentados por una de las sucesiones, que incluye la publicación de dos planos de deslindes. Esto involucra la consagración de una diferenciación espacial que escala en un nuevo pliegue de conflictividad. Esta vez por por situación de escindir espacios considerados compartidos entre las parentelas. El primer plano, legalizado el 14 de mayo de 1990, es una versión que expone, de forma extensa, los deslindes de la comunidad y sus recursos naturales, interpretado a partir de la inscripción de propiedad de 1909 y 1945, donde figuran como detentores de derecho Marcelino Morales Choquehuanca y Sebastián Morales Huanca. El segundo plano, con fecha del 14 de julio de 1998, viene a cuantificar las posesiones inmobiliarias del pueblo. En este último hecho se incluyen los cuatro altares como ejes de las posesiones de las comunidades -que son hitos que operan como tótems23 vinculados a ánimas en la clasificación de la territorialidad de los grupos familiares-, colocando a la Iglesia de Parinacota como parte del patrimonio particular de la sucesión en comento. En lo siguiente, se agudiza la fragmentación de la comunidad, lo que da paso a un abierto litigio judicial por atender el criterio demandado por la noción de propiedad privada relativa a la sucesión de interés excluyente.

Dado lo descrito hasta acá, a mediados de 1990, se da un escenario de acumulación de conflictividad. Esto estuvo configurado por los grupos de interés, y sus estrategias de capitalizar recursos para el desarrollo local y la detención de derechos de propiedad. Así, subsiguientemente, lo que primó fue una latente percepción de desconfianza que tuvo una de sus manifestaciones en la afectación del destino de las iniciativas de inversión pública en el territorio. De esta forma cabe notar el destino del saneamiento de casas-habitaciones del pueblo principal hacia 1995, que entonces promovía el gobierno municipal, CONADI y entidades de nivel regional de la época. Dirigidos hacia los residentes permanentes y miembros translocales,24 en tal situación se posiciona la siguiente clasificación de comuneros/as y su prioridad en la prelación de la recepción de prestaciones sociales para la búsqueda de una solución en parsimonia: (1) La persona residente histórica (como propietaria y agente residente); (2) La allegada (histórica o no, pero sin acceso a la propiedad, y/o en situación de alianza/compadrazgo); y, (3) La translocal (vía la referencia a la consanguinidad o alianza con grupos locales de parentesco, y que radica en otros terruños o en los centros urbanos). Siguiendo el esquema de alteridad formulado para incluir a las diferentes personas miembros, esto opera como criterio que desafía los opuestos entre elementos consuetudinarios y formales. Concretamente, causó malestar en la base comunitaria y no tuvo mayor efecto ni fue adoptada la iniciativa. Entonces, se retorna a la diferenciación histórica entre residentes, descendientes y allegados como momentos de negociación entre lo nativo y lo local, como prioridad para visibilizar a la alteridad (Hidalgo, Marsilli, Santoro y Correa, 1990; Viveiros de Castro, 2002). Aquí reaparece la figura distintiva de ser o no de Parinacota, conjunta a la de residir de forma permanente o no. Tal asunto, a través de la asignación de “ser” vía consanguinidad o ficticia (descendencia) y/o alianzas o situación forastera del territorio; que implica la actualización de un estatus diferenciado con respecto del acceso a la propiedad y tenencia de la tierra, así como de si se proviene de un origen en los pueblos andinos de las fronteras de Perú y Bolivia.25 Este último asunto ecualizó el hecho, y muestra el matiz de la mecánica para optar por temas de orden común y comunitario en el pueblo.

El giro hacia la privatización de segmentos del pueblo como opción de resolución del conflicto, traslada la diferenciación intracomunitaria sobre las costumbres y el manejo continuo de la Iglesia a un ámbito irresoluto, radicado en factores internos a los contingentes de la comunidad. De forma consecuente, desde mediados de la década de 1990 a la fecha, concurren distintas entidades públicas y privadas para concertar eventuales caminos de conciliación. En este orden, se insertan otras racionalidades implícitas que concurren a establecer alternativas de solución a la discriminación comunitaria de lo compartido (Bernhardson, 1985a, 1985b; Mamani, 1999; Weber, 2002). Estas no logran aprehender algunos ámbitos estructurales de los pliegues de la conflictividad comunitaria, y su esfera diferenciada de racionalidad de acuerdo a la dinámica de los grupos de interés, el pueblo, el territorio y la reproducción colectiva. Sobre esto nos señala el oficio del Obispado de Arica, donde se considera lo siguiente: “[que] el servicio del actual templo está a cargo del fabriquero Cipriano Morales, designado por el obispado a través de la parroquia de Putre como cargo de confianza y con plazo indefinido” (Oficio del Obispado de Arica, 20/11/2002). En traducción comunitaria estas declaraciones son vistas como sello de faccionalismo de la organización territorial por centrarse en una parentela para vehiculizar la incidencia territorial. Por lo que, se nota como el respaldo de una institución religiosa hacia una sucesión en desmedro de otra.26 Aquello reafirma la noción de ostentar derechos de posesión sobre el inmueble patrimonial de modo particular vía la obtención de facultades singulares y excluyentes.

Este circuito descrito de mutua exclusión continúa con la custodia privada y material de la llave y las reliquias de la iglesia radicada en determinadas familias y miembros. En visión de algunos miembros de otras facciones, tal asunto, y su manera de abordarlo, restringe el libre acceso a otras familias con respecto a la Iglesia. Esto queda registrado en la correspondencia sostenida entre la Comunidad Indígena del pueblo de Parinacota y el Consejo de Monumentos Nacionales (2012), en el siguiente sentido,

Se hacen llegar una serie de antecedentes que permitan aclarar la situación de la Iglesia, que hoy está en conflicto a causa de una familia […] Solo buscamos aclarar este tema que nos ha traído profundo dolor a nuestra comunidad, al no poder hacer uso de un bien, que por décadas nunca tuvo duda de su custodia. (Correspondencia de la comunidad indígena del pueblo de Parinacota, 2012)

Por otra parte, el sucesivo cuestionamiento a la elección de cargos de pasantía de alférez condujo a la comunidad religiosa de exmayordomos, a establecer seis consideraciones remitidas a las normas tradicionales. Se observó en un documento de la época, como consecuencia que,

La santa Iglesia es de la comunidad, y se entiende como comunidad religiosa católica [sic] de la jurisdicción propia de Parinacota. En tiempos antiguos, la comunidad del pueblo de Parinacota era de todos los pobladores, tanto del pueblo y las estancias, a la vez que todos eran católicos. (Acta N° 1, 2006)

Esto último es respuesta a la postura del Obispado que visualiza en los cargos de pasantía una función representativa y no una responsabilidad colectiva territorial indígena que busca, a saber, “Transmitir la sabiduría de guiar y enseñar [sic] según la costumbre de la fiesta, como corresponde” (Acta N°1, 2006).

Tal panorama infunde halos de discriminación; que fomentan caminos disímiles de resolución del conflicto sobre los bienes comunitarios. Aquello impulsa acciones excluyentes entre los grupos. Visto así, los agentes privados, públicos y de la sociedad civil siguieron pautas provistas por los grupos de interés. Aquello ecualizó sus acciones público-privadas por medio de mociones de escisión colectiva. Una expresión de esto fueron los programas de saneamiento rural y de inversión focalizada en el salvataje patrimonial avizorado como en pérdida. La experiencia de lo señalado tiene relación con la formulación de planes contingentes relativos a la restauración de monumentos como la iglesia local y su gestión con los representantes comunitarios. Así, cabe colegir que los agentes de desarrollo han llegado, generalmente, al territorio con una teoría de cambio de tipo top-down27 (de arriba hacia abajo) que ha agudizado la irresolución de conflictos de la comunidad. De esta forma, el desafío dirigencial se estableció en las pautas de gobernanza organizativa formulada por los diferentes agentes externos que tensionaron la coadministración y el financiamiento estratégico para la conservación del patrimonio mueble e inmueble.

Lo último remite a la visión de estructuración colectiva que busca reproducir capacidades de manejo de bienes comunitarios, así como escenarios de legitimación para la mitigación de la pauperización. En este esquema, es interesante atender a la instrucción que formula la Diócesis de Arica, promoviendo los sistemas de cargos religiosos, que actúan como elementos de cohesión y de diferenciación de la comunidad local,

Los cargos de mayordomo se eligen por la comunidad local, quienes se coordinan con el fabriquero en cuanto a las llaves, servicios litúrgicos, e ingresos monetarios destinados a la mantención del templo y fiestas patronales, que se debe dar cuenta al párroco correspondiente. Canónicamente, el templo de Parinacota depende de la parroquia de Putre. (Oficio 20/11/2002)

Visto así, la entidad religiosa católica se inserta en una negociación. Opta por una pauta unilateral. Esta convoca a una facción de los grupos de interés en desmedro de la unidad más amplia de miembros del territorio. En tal orden, se fomentó las diferenciaciones comunitarias sobre la propiedad y tenencia de la tierra, las que ecualizan la irresolución de los problemas para el manejo de bienes comunitarios. En este episodio, los miembros fueron articulando recursos para situarse en los esquemas gubernamentales, de mercado y de la sociedad civil en aras a promover sus intereses en exclusión a otros miembros. De esta forma, fueron las facciones capitalizando recursos de influencia. Esta fue la operatoria que guió la inversión del programa de tierras y aguas de CONADI, la que, en 2019, intentó nuevamente fomentar la regularización global de los espacios sociales y sagrados registrados en el catastro de 1997, considerando, de forma lata, las diferenciaciones de los grupos (Familia Huanca-Terán, 1997). Consecuencia de lo anterior fue que los conflictos por el bajo amparo del rol mediador de los grupos de interés causaron insostenibilidad a las medidas y recursos dispuestos por el órgano gubernamental.

En tal amparo, se establece una propuesta de reconciliación. Esta es elaborada por agentes gubernamentales e intermedios de consultoría privada. Tal escenario tuvo como un pliegue la formulación de alternativas que colocan urgencia en el “costo de oportunidad” de abordar la inversión pública soslayada por causa del conflicto sobre los bienes comunitarios, y la propiedad privada en general. Si bien es entendida la importancia de la inversión por el conjunto de miembros, la propuesta de reconciliación no prospera; a la vez que, se actualiza la situación conflictiva ¿Por qué? Nos anotan lo siguiente agentes del Estado y de la sociedad civil, a contar de una perspectiva etic28,

Por ello la propuesta se basa en otorgar un título de dominio con los límites (deslindes) de la iglesia de Parinacota a su comunidad indígena, para no perder los beneficios de fondos estatales. Es vital que se mantenga su modelo de gestión, y que el obispado sea el fiel garante del uso público del inmueble. (Plan de manejo de la Iglesia de Parinacota, 2019)

En síntesis, el testimonio citado nos permite ilustrar la ecuación entre Estado, mercado y sociedad civil, y sus racionalidades o teorías sustantivas, las que guardan diferenciaciones con la comunidad. Los agentes externos se muestran interesados en agenciar procesos de desarrollo en Parinacota que permitieron triangular un acervo comprensivo de la realidad del territorio, y resolver los conatos comunitarios en vistas de lo común. Desde ahí se imputó una pulsión y una urgencia que demanda atender al territorio como una entidad con/de ausencias.29 Sin embargo, si bien es aprehendido el argumento por los miembros de las colectividades, no termina de atender a todos los puntos de fuga y resemantizaciones del territorio. Esto, podríamos considerar, dado que no se adopta consciencia sobre las diferenciaciones socioculturales e históricas establecidas por las redes de parentesco operativas y excluyentes en el acceso y tenencia de la propiedad de la tierra. Aquel campo de codificación establece pautas de relacionalidad, emoción, diferenciación y arraigo en el sentido propuesto por Carsten (2000) y Sahlins (2011). Asimismo, se expresa como una manifestación de la capacidad de agencia de los grupos para la capitalización de influencias y recursos desde la estructura de oportunidades público-privada. De igual forma, se mostró como un momento de instalación de acciones desde la cultura dominante con relación a la local. En tal ángulo se concibe por parte de agentes externos que se comportan iguales sistemas de valores propósitos y fines del porqué y el cómo generar acciones de desarrollo, no siendo necesariamente, así como nos nota Bonfil-Batalla (1988).

El estadio Maracaná

Los años de 1996 y 1997 son concebidos como convulsos. En este período se remasteriza la urgencia de mitigar la despoblación, incluyéndose una latente afectación ambiental del sector de Chungara-Guallatire.30 En este horizonte, se establece una nueva crisis de confianza que discurre hasta la problematización de los parámetros que definen a la persona comunera y su acceso a los derechos de propiedad y tenencia sobre el bien raíz.

Es así que, en 1995, se desarrollaron esfuerzos por constituir una obra de alto impacto que pudiera evitar la agudización del fraccionamiento del pueblo en dos comunidades jurídicas. Para actuar al respecto fue empleada la popularidad del fútbol entre las personas miembros de la comunidad. Esta incidencia fue advertida como factible para la promoción de la cohesión por parte de agentes estatales, del municipio, del mercado y la sociedad civil. Su orientación fue comunitaria; de tal modo que, la práctica del fútbol fue vista como una oportunidad de inversión en torno a la construcción e inauguración de un espacio físico catalogado como Estadio Maracaná de la etnia31aymara de Parinacota, en un sitio inhóspito dispuesto para fines comunes.

Así, al considerar el testimonio del presidente de la comunidad indígena de entonces, la práctica del fútbol en Parinacota se remonta a 1960. Al respecto, una nota de prensa de 1965 corrobora esto y avanza además al señalar la relevancia del balón pie para los pobladores,

Por su parte los propios pobladores de Parinacota han construido, mediante el esfuerzo voluntario, el camino de Chaucuyo [sic] a Parinacota; murallas de la Escuela Pública y una cancha de fútbol y otra de baby fútbol (La Defensa, 11/12/1965).

Este deporte se ejercía siguiendo las reglas de diferenciación por familias-comunidades, pueblo y asentamientos. Era un momento previsto como evocación para la resolución de conflictos por medio de derrotar a otro/a. Siendo así este asunto se orienta por factores como el sexo-género, la edad y la sujeción a cargos de responsabilidad comunitaria. Estas relaciones opuestas constituyeron un elemento para la concepción de la alteridad contestada con respecto de otros asentamientos. Se dio la efervescencia por las disputas futbolísticas las que estuvieron correlativas a las festividades y/o eventos de convocatoria comunitaria y/o pública. Así, es posible advertir que estos encuentros analógicos a la resolución de conflicto se conectaron con momentos épicos y totales. Consecuentemente, podemos delinear esta dinámica entre 1980 hasta mediados de 1990, donde se vehiculizaron procesos de síntesis y de fuga de tensiones históricas, las que, en palabras de Mauss (2009), podrían verse como hechos sociales totales de acuerdo a que movilizan a la sociedad local y su estructuración de diferenciaciones.

En estas coordenadas, al no existir un área típica determinada para la práctica deportiva en el pueblo, las familias de las sucesiones resolvieron habilitar una superficie rectangular en el extremo suroeste del asentamiento principal. Este espacio -figurado para actividades físicas- se emplazó en el bofedal ubicado a diez metros del cementerio, utilizando las superficies comunitarias. La materialización de la gesta contó con el patrocinio de instituciones públicas centrales, sectoriales y locales, así como de entidades no gubernamentales y privadas.32 El concierto de esta alianza tuvo como consecuencia la construcción de una cancha para la práctica del fútbol. Aquello, en un área que se abocaba a las reuniones de carácter público que “[…] Solían ser dirigidas por el comisario o inspector de distrito […]” (Familia Huanca-Terán, 1997). En cuño de las personas comuneras, esta última referencia enfatiza en la importancia del Estado y de agentes de la sociedad civil y el sector privado en los procesos comunitarios de gestión del desarrollo local y amparo al conflicto de las parentelas, así como en la gestión de la implementación efectiva del Maracaná.

El acto de apertura del estadio se asocia al lanzamiento del Primer Torneo Monumental de fútbol de la etnia Aymara. Esto tuvo lugar el 17 de julio de 1995 para fomentar la identidad del territorio de Parinacota. Esta incidencia es leída como importante, dado el alto riesgo de despoblación. Por ende, se concibió una estrategia que buscara estrechar los lazos de complemento entre las organizaciones representativas de Parinacota-Chucuyo. Por ello, se generan dos equipos de fútbol siguiendo las pautas de diferenciación residencial en correspondencia con los grupos de interés más incidentes en las facciones.

Con el tiempo, el ejercicio de las iniciativas apoyadas por los agentes externos de desarrollo alimenta la percepción que con el balón pie, en clave de ejercicio comunitario y materializado en el juego efectivo de miembros varones,33 fuera un mecanismo de vinculación entre los diversos actores del pueblo, bajo un objetivo compartido, capaz de permitir la resolución de conflictos entre las parentelas. Es por ello que se buscó propiciar su continuidad; lo que posibilite el recambio generacional de jugadores y financistas, aunque cabe indicar que ambas condiciones no se lograron materializar. En parte, lo anterior, por la discontinuidad de la inversión externa y acompañamiento de agentes de la estructura de oportunidades; y por otra parte, por la pérdida de interés comunitario por la organización de torneos hacia 1997.

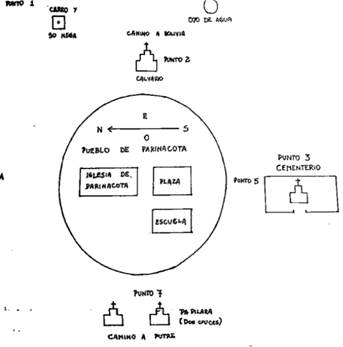

Consecuentemente, el Maracaná se mantuvo en la medida que fue acompañado de forma externa a la comunidad. En este tenor, al retirarse el apoyo público-privado se frena la inversión en torno a la cancha y se declina su empleo para actividades comunitarias. Luego de eso, retorna a ser una zona inhóspita hasta que, en 2010, motivado por las rencillas sucesoriales, el espacio deportivo se suma como una zona dentro de la cobertura del litigio legal. Es así que, en 2019, ya como un antecedente indistinto en la memoria de los miembros residentes y translocales, algunos dirigentes aún intentan su regularización comunitaria como cancha de fútbol de la comunidad para propender nuevamente a la captación de recursos dirigidos a su recuperación34 en tanto catalizador del ocio, la economía y socialidad de los grupos de interés. Esto último no prosperó hasta la actualidad (Figura 3).

Figura 3

Identificación colectiva de la Comunidad Indígena del Pueblo de Parinacota, de los sitios de significación cultural y simbólica hecha en 1997.

Observaciones finales

Hemos podido advertir que el conflicto de gestión de bienes comunitarios en Parinacota incluye lo que llamamos “modos” de racionalización que definen posiciones y prácticas en torno a mitigar la despoblación. Acá fue clave la distinción entre agentes del desarrollo externo, y los de la comunidad indígena. Esto incluyó una complejización de sus modos de vinculación interna en proporción a responder a lógicas externas desde elementos de arraigo fundados en las redes familiares con anclaje en la corporativización de bienes y la propiedad raíz en el terruño, desde lo que se despliegan los grupos de interés del territorio local (González y Gundermann, 2022; Mamani, 1999; Tudela, 1994). Es necesario que observemos además que se tuvo una tendencia hacia la propensión a acciones públicas y privadas de arriba hacia abajo provistas por el Estado, la sociedad civil y el mercado articulados por un modelo de bienestar liberal. Una clave fue la adopción temprana de la comoditización como mecanismo central para mitigar la pauperización poblacional y territorial (Ohrens et al., 2016).

Es posible sostener que los elementos reproductivos de la comunidad se insertan en espacios configurados por la síntesis de tensiones, conflictos, adhesiones y diferenciaciones que engranan una diversidad de sentidos. Estos contienen una propia dinámica y capacidad de racionalización (en el sentido weberiano) que formulan prácticas sociales; aquella es distinta y complementaria a la incidencia y racionalidad de los dispositivos y agentes público-privados y de la sociedad mayor (Alvarado, 1970; Bernhardson, 1985a y 1985b; Castro et al., 1981; Gundermann, Vergara y González, 2019; Tabilo, 2004). Lo señalado formula como una de las estrategias históricas a las corporativizaciones de los grupos de parentesco desde lógicas unilineales hacia el tránsito de parentelas cognaticias y bilaterales que cuajan intereses y facciones en conflicto sobre la tenencia de los bienes y la propiedad del sector; las que, a la vez, son capaces de incluirse en las pautas de desarrollo de agentes externos al territorio, capitalizando la posibilidad de recursos hacia sus entidades de interés y/o parentelas -que tienen expresión en los formatos participativos formales e informales del territorio-(González y Gundermann, 2022; Starn, 1994). Siguiendo a Bourdieu (2006), acá, desde los datos expuestos, es necesario que concibamos el parentesco no como un modelo manifiesto en frecuencias de “exogamia” o “endogamia” que imputan la confirmación de un modelo con coherencia interna; sino que, más bien, como un vehículo institucional de sentido y auto-referencia que constituye colectividades y subjetividades que radican en patrones organizativos según relaciones especificas soportadas por dimensiones, culturales e históricas (Bensa, 2003).

De acuerdo con los antecedentes expuestos, y acorde con las observaciones de Altman et al. (2017) y Paerregaard (2011), uno de los momentos críticos es cuando las entidades promotoras del desarrollo en el territorio presumen común la subjetivación comunitaria con la de sus propias racionalizaciones del bienestar. A propósito, se observa una tendencia hacia buscar la inclusión de las colectividades y sus extensiones translocales (de forma explícita o implícita) en los tiempos, parámetros, representaciones del territorio y formas de participación provistas por los marcos de acción externos a la comunidad; que, finalmente, pueden actuar minando la relacionalidad y capacidad de resolución de conflictos entre los miembros, al validar un grupo o parentela sobre la otra y/o legitimando a una con detrimento de otra. En este esquema, es posible sostener que la comunidad de Parinacota ha definido su diferenciación matriz a través de los itinerarios de conflicto de la propiedad de la tierra, y la complejización de sus entidades representativas de los grupos constituidos por los cinco miembros hijos de Ruperta Blanco (es decir, Faustino, Juan, Aurelia, Eulogia y Justa); modulando esto, la viabilidad de los proyectos de inversión que han tenido como propósito la cohesión e instalación de prestaciones y cadenas de valor comercial/social en el territorio, donde los agentes estatales y privados han contado con baja sensibilidad para atender a esto, involucrando la imposición de una visión con alta carga cultural de cómo se debe actuar frente a las problemáticas del bienestar territorial signado por la despoblación y la pauperización socioeconómica local.

Siguiendo las estrategias sociales de las colectividades locales, y la trama de sus (des)encuentros, se observa que estas llegan a articularse a la gestión pública y privada desde una codificación de la experiencia a través de parentelas y subjetividades. Estas capitalizan recursos hacia sus grupos diferenciados. Al respecto, un primer hallazgo se refiere a la transferencia desde principios unilineales basados en la matriz uterina hacia una cognaticia hasta una bilateralidad en la cuarta generación que estableció una menor capacidad resolutiva de conflictos internos en la comunidad. En situación de administración de bienes comunitarios y públicos, esto tuvo como pliegue su fragmentación hasta la actualidad. Estas diferenciaciones configuraron también elementos territoriales de su subdivisión que formulan unidades residenciales locales conectadas con unidades domésticas que se expanden desde la localidad hacia ciudades como Arica, y otras zonas también. En el territorio, las parentelas vistas como redes de familiares específicas tendrían una expresión como sociedades de casas propuesta por Lévi-Strauss (1979). Aquello, siguiendo a Carsten (1995, 2000) y Escobar (1995), quiere decir que el parentesco clasificatorio se comprende a contar de los elementos territoriales y la constitución y tenencia de los recursos. Este soporte diferencial configura al acceso a la residencia-propiedad-identidad, así como a la construcción de la comunidad como entidad institucional. El terruño propio y la apropiación de las acciones de desarrollo entre los miembros pasa a ser un lugar también de autorrepresentación, capitalización y contestación.

La relacionalidad de la comunidad territorial (y sus facciones) define el esquema reproductivo del sujeto colectivo indígena en el caso descrito. En coherencia con las observaciones de Paerregaard (2011) y Rivière (1982), en Parinacota podemos notar que, a partir de la ascendencia local en coordenada nacional y la inclusión de elementos transnacionales y étnicos desde Perú y Bolivia, se expresan grupos que configuran un vínculo asimétrico con la sociedad global y el Estado en fronteras (sociohistóricas, simbólicas y/o materiales). Aquí observamos que se sostienen mecanismos de adhesión y de síntesis de los conflictos asociados al mantenimiento de sistemas identitarios y corporativos. En este ámbito se incluyen los cargos religiosos, en clave de lo propuesto por Mauss (2009), como momentos de negociación, diferenciación y de oposición (incidente en lo particular con respecto del bien comunitario de la Iglesia). Ahí, el parentesco clasificatorio -es decir, ser “tíos”, “primos”, “hermanos” y otras nociones endémicas que atribuyen a los miembros de una responsabilidad, codificación y visión singular- guarda una asociación estrecha con el arraigo con el territorio y el pueblo (Paerregaard, 2011). Desde entonces, como dimensiones relevantes, los cargos religiosos -y los ascendientes sepultados en el cementerio local-, más allá de la expresión del culto, en observación de Mamani (1999) y también de Tudela (1994), van vehiculizando procesos de diálogo, resolución de conflictos, (des)encuentros, actualización y fijación de redes de ascendientes (vivos y los ancestros ya fallecidos) en el espacio local. Sin perjuicio de ello, estas unidades son delimitaciones de sentido; articulan el escalamiento de la fragmentación, y también, la cosmogonía y la eventual inserción de nuevos dispositivos asociativos. Desde esto último se pliegan, con sus propias visiones up-down (de forma retórica o explícitas) de acuerdo con los hitos descritos (la Iglesia y el estadio), instituciones promotoras del bienestar que elaboran acciones en torno a la despoblación. En este plano, observamos que la estructura de oportunidades constituye un acervo cultural y político distinto que impacta desde una posición de cultura dominante a la dimensión comunitaria y territorial, sea de forma consciente o inconsciente (Castro et al., 1981; Hale, 2004; Starn, 1994).

Un segundo hallazgo se refiere a la sostenibilidad de los procesos de desarrollo local. A contar de los agentes de desarrollo revisados, estos se han vehiculizado a través de la diferenciación de las facciones de la comunidad. En tal coordenada, el Estado, la sociedad civil y el mercado han operado en baja comprensión de las aristas de diferenciación interna de las colectividades; aquello, logra generar externalidades que activan el conflicto en Parinacota (Bernhardson, 1985a y b; Tabilo, 2004). Al respecto, vale comentar que esto es coherente con lo propuesto por Poole (2008) en relación con las formas de diálogo e incidencia que los proyectos de inversión pública interponen en los territorios andinos; entreverando esquemas socioculturales importados que no dialogan reflexivamente con la realidad local. Desde este ámbito, gana relevancia la atención sobre el conflicto como colisión de significados, formas de hacer y, en último término, como racionalizaciones para actuar territorialmente sobre problemas públicos (Hale, 2004; Boccara y Ayala, 2012). Siguiendo a Starn (1994), esto último es clave ya que revela un espacio de gubernamentalidad y biopolítica que actúa en la construcción relacional de alteridades, poder y decisiones de desarrollo.

Un tercer hallazgo considera las incidencias de inversión en desarrollo asociadas a la Iglesia y el estadio de Maracaná. Tal encuadre comprende la promoción de la participación de la comunidad en el marco de diálogos público-privados. Esta instala una gobernanza de tipo organizativa (basada en la jerarquía y medidas de promoción y sanción normativa) que parece operar de forma funcional y sostenible por cierto periodo al alero de agentes gubernamentales e intermedios que dieron paso a la agudización del faccionalismo interno en Parinacota. De manera consecuente, visto de otra forma, se tiene un cuño de descendencia que actúan en la gobernanza comunitaria (basadas en principios valóricos y de reciprocidad/oposición relacional por parentesco) que trata de insertarse de manera discrecional, en base a sus grupos de interés, en la gobernanza organizativa provista por la instalación burocrática (Gundermann, Vergara y González, 2019; González y Gundermann, 2022). Así las pautas de los grupos corporativos y su incidencia en la sostenibilidad de las acciones de desarrollo, se ecualiza por esta vía. Esta última es una dimensión fundamental desde el caso analizado; pues, al analizar los antecedentes acá presentados, luego de la retirada territorial de los agentes externos y/o fin de la base presupuestaria de los proyectos de inversión, se vivencia una baja o nula sostenibilidad o permanencia de las acciones de intervención. En otras palabras, en observación de Ostrom (1993), la situación descrita de este modo hace primar las expectativas de las entidades externas sobre las territoriales en los procesos de desarrollo y al retirarse se diluyen los énfasis, agendas y/o ejes de promoción ¿Por qué?

Al respecto de lo anterior, creemos que es necesario considerar también el ámbito de la gobernanza comunitaria como un elemento importante en las acciones desarrollo local. Al atender los antecedentes expuestos, se nota que, a partir de las dinámicas implícitas que cohabitan y cuentan con capacidad de agencia propia, el caso en análisis nos permite observar la operación de mecanismos para coadyuvar, servirse u oponerse a la estructura pública, privada y de la sociedad civil de oportunidades. Tal interacción fija su propia acepción del desarrollo, en términos de establecer una racionalidad local desde las alteridades formuladas. De esta forma, según las entidades convocadas, se imprimen elementos que actúan en la intervención en el territorio para mitigar situaciones deprivativas con una carga normativa que puede tener efectos excluyentes con respecto de la complejidad de la alteridad local (Starn, 1994; Hale, 2004; Poole, 2008). En la perspectiva argumentada, esto generó momentos de integración, faccionalismo y exclusión. Se fue dando un contexto además para la reproducción de una propia visión de los grupos corporativos a la par de actuar de manera funcional a las pautas de desarrollo del Estado y la sociedad mayor en torno a la cronificación de la despoblación del territorio indígena altiplánico.

![]() 0009-0008-1838-175X Marco Alfaro[2]

0009-0008-1838-175X Marco Alfaro[2]