Antropoceno, energía y adaptación

La calma del Holoceno, construido por la geología como una época de estabilidad climática, ha sido desafiada por la imposibilidad de negar los estragos de la agencia humana en las dinámicas planetarias (Crutzen, 2006). Desde una discusión iniciada en la geología sobre los marcadores físicos que permitirían leer, en la estratigrafía de la última época, las huellas de un Homo sapiens más o menos indiferenciado, las ciencias sociales y las humanidades han entrado con cuestionamientos críticos sobre la capacidad -y la responsabilidad- de las agencias humanas en la destrucción de su propio hábitat. Aún más, han cuestionado la aparente homogeneidad de este antropos desterritorializado, apuntando a las estructuras que producen socialmente el espacio, la raza, la clase y el género como partícipes activos de la configuración del Antropoceno como una época geológica de violencia y desigualdad (Haraway, 2015).

La antropología ha enfrentado el antropoceno en múltiples claves: como concepto, como contexto, como oportunidad para la creatividad y la especulación, y como resultado de las desigualdades políticas y económicas globales (Chua y Fair, 2019). En esta multiplicidad, se ha vuelto explícito que la desestabilización de aquel Holoceno de “continuidad climática” ha llevado a las humanidades a volver a enfrentar, luego de las catástrofes, violencias, genocidios y conflictos del siglo XX, una reformada pregunta por ‘el fin del mundo’ (Chandler, Grove y Wakefield, 2020).

Como veremos en este artículo, este ‘fin del mundo’ no puede ser pensado si no es desde materialidades y territorios concretos. Las materialidades que han alterado la estabilidad holocénica son particulares y concretas, y han sido los vehículos de las manipulaciones humanas de los sistemas atmosféricos y climáticos; manipulaciones inicialmente inadvertidas, pero hoy bien conocidas por las ciencias ambientales, por su innegable consecuencia: el cambio climático.

En toda la complejidad de este fenómeno, hay un protagonista particular. El sector energético es responsable de la producción de más del 70% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global (Climate Watch, 2024), los cuales constituyen los principales forzantes del cambio climático. Su acumulación está teniendo un efecto comprobable en el aumento sostenido de la temperatura promedio a nivel global, lo que ha gatillado complejas afectaciones climáticas y ecosistémicas (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023), y una consecuente preocupación por descarbonizar las matrices energéticas.

Sin embargo, además de llamar a descarbonizar, los últimos años han consolidado un consenso internacional -científico y político- en torno a la relevancia de, simultáneamente, mitigar el cambio climático y también adaptarnos a aquellas consecuencias que ya se han hecho presentes de forma aparentemente irreversible. Aún más, si bien existen consecuencias climáticas conocidas (marejadas, sequías, olas de calor, inundaciones, y un largo etcétera), es aún mayor la lista de peligros inciertos. Esta incertidumbre ha movilizado una discusión sobre cómo el futuro demanda de las comunidades humanas una capacidad de adaptación estructural o genérica (Urquiza et al., 2021).

Evidentemente, estas discusiones están lejos de ser neutrales y apolíticas. Con certeza, la energía y sus efectos no aparecen nunca como sustancias neutrales y aproblemáticas. No obstante las relaciones de poder explícitas e implícitas en la gestión de los sistemas energéticos y sus imbricaciones con los sistemas coloniales globales de producción industrial (Smith-Nonini, 2020), la energía es crucial para el bienestar de las personas: impacta directamente en la salud, la educación, la empleabilidad y la alimentación, entre otras necesidades fundamentales (Red de Pobreza Energética, 2019a y b).

Ante esta tensión entre las estructuras de poder y el bienestar de las personas y comunidades, la antropología tiene una larga tradición de conocimiento, en la que la energía aparece siempre como artefacto cultural (Lohmann, 2020), acoplada a transformaciones sociales a pequeña y gran escala (White, 1964; Rappaport, 1985). La energía no fluye de forma abstracta, cuantificable y desvinculada de los procesos materiales y culturales que le dan vida social (Strauss, Rupp y Love, 2016), sino como parte de entramados sociales, tecnológicos y ecológicos situados territorialmente (Calvo et al., 2021). En ese sentido, no es sorprendente que la energía se presente como un campo de conflicto, vinculado a dinámicas complejas de desigualdad (Bouzarovski y Tirado Herrero, 2017; Robinson, Lindley y Bouzarovski, 2019). Esto ha movilizado amplias discusiones, sobre todo en América Latina, sobre la necesidad de procesos de transición energética que sean justos en términos territoriales y socioecológicos (Araya Jofré, Fleischmann González y Reyes Suárez, 2023).

Así, desde una antropología de la energía que la reconoce como partícipe de la (re)producción de desigualdades territoriales, las islas aparecen como lugares clave para la comprensión de las causas y consecuencias globales del cambio climático en particular, y de las otras múltiples manifestaciones del Antropoceno (Pugh y Chandler, 2021). Las islas han sido retratadas en las ciencias sociales y ambientales como espacios particularmente vulnerables al cambio climático, aparición que ha generado tensiones (Chandler y Pugh, 2020; Kelman, 2020), aunque esto no ha llevado necesariamente a una reflexión más profunda sobre la materia. Los lugares comunes de la literatura científica presentan a las islas como lugares fijos, vulnerables al aumento del nivel del mar y otras amenazas ambientales, lo cual refuerza estereotipos esencialistas sobre la vulnerabilidad y la resiliencia de las comunidades insulares (Kelman, 2018).

Los esfuerzos de la literatura antropológica sobre lo insular, y del campo de los estudios insulares o island studies (Baldacchino, 2008), se han orientado principalmente a criticar los determinismos geográficos, que suelen presentar visiones estáticas y atomizadas de las islas (Chandler y Pugh, 2020). En su lugar, la literatura ha tendido a resaltar estos territorios como parte de “relaciones, ensamblajes, redes, movilidades y flujos espaciales complejos y transversales”1 (Chandler y Pugh, 2020, p. 65).

Es así como las islas, en particular, ofrecen una imagen y un escenario especialmente interesante para abordar la pregunta por la agencia en el Antropoceno (Larjosto, 2020). Para ciertos autores, las islas han sido claves para la elaboración de las heurísticas propias del pensamiento antropocénico (Chandler y Pugh, 2021), no solo porque han sido utilizadas como símbolos de la vulnerabilidad al cambio climático (Grydehøj, 2020), sino porque ellas mismas, en tanto se configuran como fragmentos del espacio con lógicas particulares, desafían la posibilidad de un mundo único y homogéneo (Pugh y Chandler, 2021), con las consecuentes implicancias que esto tiene para la pregunta por las responsabilidades y los caminos para la acción.

Este artículo entra a esta discusión desde un punto de partida claro: dos territorios que históricamente han enfrentado transformaciones producto de decisiones tomadas en otro lugar. Así, se presentan aquí los resultados de la observación de los sistemas energéticos en dos islas de Chile, Llingua (Arch. Chiloé) y Robinson Crusoe (Arch. Juan Fernández), buscando analizar las capacidades de estos sistemas energéticos para enfrentar el cambio y adaptarse a él en el contexto de las condiciones cambiantes del clima antropocénico, a partir del concepto de resiliencia energética territorial.

El artículo continúa de la siguiente manera. Se reseñan brevemente los casos de estudio, para luego abordar la metodología y los conceptos utilizados en la investigación. Luego, se presenta un análisis comparado de las capacidades de adaptación de los territorios estudiados, identificando algunos nudos claves para la adaptación energética insular. El artículo finaliza con una breve discusión sobre lo que las islas nos enseñan en términos de adaptación climática y agencia humana en las transiciones del Antropoceno.

Casos de estudio

Las experiencias de las islas con las transiciones energéticas en Chile han sido diversas y complejas (Jaeger Ljubetic, 2017; Aziares Aguayo, 2018), panorama en el que son interesantes los contextos de Chiloé y Juan Fernández. El primero destaca por ser el escenario paralelo de una inversión a gran escala en energía eólica, que ha gatillado conflictos socioambientales (Durán Sanzana, Mondaca Mansilla y Natho Andwanter, 2018), así como de la electrificación vía diésel de una gran cantidad de islas y localidades aisladas. Por su parte, Juan Fernández destaca por ser observado por el Estado como uno de los lugares más aislados de Chile (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2011), a la vez que, pese a que se encuentra protegido bajo diversas figuras de conservación, mantiene una matriz contaminante y riesgosa para la subsistencia ecológica y económica del archipiélago y sus habitantes (Méndez Mardones, 2017). La ubicación de ambas islas se puede apreciar en la figura 1.

Figura 1.

Mapa de la ubicación de las islas Llingua y Robinson Crusoe en Chile

Fuente: Elaboración propia

Isla Llingua, archipiélago de Quinchao, Chiloé

Chiloé ha mantenido una compleja relación económica, simbólica y política con los territorios continentales que hoy componen Chile y Argentina, sobre todo al haber sido construido históricamente desde nociones de exotismo, atraso, inhospitalidad y aislamiento (Fundación Superación de la Pobreza, 2016; Catepillan, 2020). Reconocido como un espacio territorialmente ‘otro’ (Sannazzaro, Campos, Gajardo, Santibáñez y Mondaca, 2017), el archipiélago ha sido comprendido desde las ciencias sociales fundamentalmente desde narrativas de mestizaje o sincretismo, con una relevante presencia del pueblo mapuche-huilliche en la actualidad (Gajardo Bustamante, 2015; Álvarez Abel y Ther Ríos, 2016; Fundación Superación de la Pobreza, 2018).

En ese contexto, es posible reconocer que el proceso siempre inacabado de integración desarrollista de las islas ha operado de espaldas a las estructuras políticas, económicas y simbólicas del archipiélago (Durán Sanzana et al., 2018). Los planes de electrificación y normalización eléctrica2 son un ejemplo de ello (Sannazzaro et al., 2017). Entre 2013 y 2016, se aprobaron un conjunto de proyectos de electrificación y normalización de 22 islas de Chiloé. Pese a que existieron intereses históricos en electrificar con energías renovables no convencionales (ERNC), los pilotos y esfuerzos previos fracasaron (Stevens, 2001; E7, 2004; Aravena Osses, 2016). Por este motivo, los proyectos finales culminaron por llevarse a cabo a través de la instalación de generadores eléctricos a diésel en cada una de las 22 islas.

La isla Llingua (42°26′S, 73°26′O) fue una de ellas. Ubicada en el archipiélago de Quinchao, Llingua es una de las islas más pequeñas de su comuna, con cerca de 250 habitantes en un área de 4,4 km2 (Instituto Nacional de Estadísticas, s. f.). Las actividades económicas predominantes son la pesca, agricultura, recolección de mariscos y la producción artesanal, notablemente de cestería (Hidalgo, Ther, Saavedra y Díaz, 2015).

El clima de Llingua, similar al de otras localidades del archipiélago de Chiloé, es templado lluvioso con leve sequedad estival (Departamento de Geografía - Universidad de Chile, 2019), ante el cual los habitantes han históricamente respondido gracias al consumo de leña para calefacción y cocción de alimentos, extraída inicialmente de la isla y luego importada de localidades insulares y continentales vecinas.

Al momento del desarrollo del trabajo de campo cualitativo que este artículo presenta (septiembre 2019), el valor del kWh en Llingua ascendía a CLP $1.612,6 (USD 2,24) en verano y CLP $1.702,5 (USD 2,36) en el caso de la tarifa extra de invierno (Grupo Saesa, 2019). Esto implica que el costo del kWh más que decuplicó el valor de la tarifa más cara de zonas urbanas de la Región Metropolitana de Chile, donde el kWh ascendía a CLP $109,8 (USD 0,15) en verano y $162,4 (USD 0,23) en invierno de 2019.3 Al momento de la escritura de este artículo, en mayo de 2024, la tarifa ascendió a CLP $2.416,4 (USD 2,58) en verano y CLP $2.522,2 (USD 2,69) en invierno (Grupo Saesa, 2024).

Isla Robinson Crusoe, archipiélago de Juan Fernández

Juan Fernández es una de las comunas más aisladas para el estado de Chile (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2011). Conocido por ser parque nacional y reserva de la biósfera, el archipiélago alberga uno de los ecosistemas insulares con más altos niveles de endemismo en el mundo (Brinck Pinsent y Torres De Rodt, 2017). La isla Robinson Crusoe (IRC) o Más a Tierra (33°38′S, 78°50′O) se encuentra habitada por cerca de 900 personas, en un área de 47,94 km2 (Instituto Nacional de Estadísticas, s. f.), quienes se vinculan en su gran mayoría a la principal actividad económica del territorio, la pesca y comercialización de langosta de Juan Fernández (Jasus frontalis). Por esta razón, en temporada de pesca, cerca de 65 habitantes se desplazan a la isla Alejandro Selkirk o Más Afuera, ubicada a unos 180 km de Robinson Crusoe (Méndez Mardones, 2017; Rivadeneira Muena y Santos Caullán, 2017).

El clima de Robinson Crusoe es descrito como mediterráneo con influencia oceánica, templado y húmedo (Departamento de Geografía - Universidad de Chile, 2019), ante lo cual sus habitantes históricamente han respondido con estrategias emergentes y menos permanentes de calefacción domiciliaria.

Ubicada a unos 670 km de la costa de Chile, Robinson Crusoe exhibe una tensión en la operación de sus sistemas energéticos. La generación eléctrica a partir de diésel, así como la utilización de gas licuado de petróleo (GLP) para cocción de alimentos, calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) vuelven la matriz energética de la isla casi completamente fósil (River Consultores, 2016). Esta situación se ha reconocido como fuente de contaminación, de alta inestabilidad, potencial fuente de derrames de combustible, productora de chatarra y vulnerable a las condiciones climáticas (Méndez Mardones, 2017). Pese al alto interés comunitario, público y privado por la transformación hacia ERNC (Gobierno de Chile, 2004; Fuentes Lobos, 2017; EGEA ONG, 2019), solo un pequeño grupo de proyectos han podido llevarse a cabo, y ninguno de los que apuntaron a abastecer a la isla en su totalidad prosperó (Garrido, 2010).

Metodología

Entre los meses de julio y octubre de 2019 se realizó trabajo de campo en las islas de Llingua y Robinson Crusoe, en el marco de un proyecto aplicado de intervención y diagnóstico territorial en torno a brechas energéticas. Este proyecto fue financiado a través del Fondo de Financiamiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) del Ministerio Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) de Chile, y ejecutado por la ONG EGEA.

Para la producción de la información se utilizaron una diversidad de estrategias, incorporando técnicas cualitativas (entrevistas semiestructuradas), participativas (talleres de árbol de problemas) (Tamargo, 2015), cuantitativas (un cuestionario exploratorio no probabilístico) y algunas provenientes de la etnografía (observación participante). En total, se llevaron a cabo tres salidas a terreno, en las que se realizaron 12 entrevistas a funcionarios/as municipales, representantes de organizaciones sociales y personal de operación de las plantas energéticas. Se aplicaron 48 cuestionarios y se ejecutaron dos talleres de árbol de problemas. El material cualitativo fue abordado a partir de un análisis de contenido (Cáceres, 2003) con codificación semiabierta asistida por software (Atlas.ti). Para guiar este proceso de análisis, se realizaron entrevistas semiestructuradas a dos expertos en materias específicas identificadas, con la finalidad de robustecer la discusión en materia de ocupación histórica del territorio y los procesos de normalización jurídica en la isla de Llingua. El material cuantitativo fue procesado a través de un análisis estadístico descriptivo.

A partir de los materiales producidos en este proyecto de intervención se desarrolló un posterior análisis más profundo, que dio paso a una memoria de título (Fleischmann González, 2022). En esta dicha investigación se realizó un análisis territorial, considerando el material cualitativo y la observación para producir una descripción sociocultural (económica, político-jurídica, científico-técnica y cultural), sociotécnica y socioecológica. Luego, se realizó un análisis a partir del concepto de resiliencia energética territorial, parte del cual se presenta a continuación.

Resiliencia energética territorial

Para abordar la pregunta por cómo las islas estudiadas responden y se adaptan al cambio se utiliza el concepto de resiliencia energética territorial (Fleischmann González, 2022), derivado de la noción de vulnerabilidad energética territorial (Amigo-Jorquera, 2019; Red de Pobreza Energética, 2020; Calvo et al., 2021).

El concepto de resiliencia tiene una trayectoria larga y compleja, que atraviesa disciplinas y paradigmas epistemológicos. En paradigmas más positivistas, suele entendérsela como la capacidad de los sistemas para reponer sus funciones ante la ocurrencia de disturbios. Esta reposición de las funciones puede, en un primer término, comprenderse como una preservación de las estructuras del sistema (Urquiza y Cadenas, 2015). En el contexto de los desafíos de las islas ante el cambio climático, es común observar que la resiliencia se presente como un estado deseable al que las islas deberían aspirar, en contraposición a un estado indeseable, resumido bajo la idea de vulnerabilidad (Kelman, 2020).

Sin embargo, el potencial analítico de la resiliencia para las ciencias sociales es mucho mayor. A partir de un diálogo interdisciplinario con perspectivas provenientes de las ciencias ecológicas (Folke, Hahn, Olsson y Norberg, 2005; Cumming, 2011), del cual la antropología ha participado históricamente (Rappaport, 1985), es posible despojar al concepto de su potencial orientación teleológica. Al dialogar con la perspectiva de sistemas complejos adaptativos, es posible reconocer que la noción de resiliencia más bien permite describir múltiples potenciales estados de equilibrio en los sistemas socioecológicos, o cuencas de atracción (Folke, 2006), a la vez que faculta la descripción de diversos estados en ciclos adaptativos de carácter panárquico (Gunderson y Holling, 2002).

A diferencia de enfoques más tradicionales sobre lo ecológico en las ciencias sociales, que enfatizan la estabilidad, la armonía y la permanencia, una comprensión compleja-adaptativa del concepto de resiliencia socioecológica en la antropología permite reconocer la impredecibilidad, la no-linealidad y el dinamismo de los sistemas observados (Escalera Reyes y Ruiz Ballesteros, 2011). Esta particularidad, a su vez, se articula con las nociones presentes en la literatura sobre la forma en que la resiliencia no es un valor universal ni positivo en sí mismo (Kelman, 2020), y que un sistema puede ser resiliente y a la vez vulnerable (CR2, 2018).

Al aplicar la noción de resiliencia a una escala territorial -por ejemplo, para observar la operación de sistemas energéticos-, es posible dialogar con el concepto de territorio para incorporar en la observación el acoplamiento de las condiciones propiamente sociotécnicas con las dinámicas socioecológicas y socioculturales de un determinado espacio delimitado (Amigo-Jorquera, 2019). Esto permite potenciar la observación de la energía como un entramado de dimensiones sociales, políticas, económicas y tecnológicas (Montedónico, Herrera, Marconi y Urquiza, 2018), esfuerzo que se realizó en la investigación previa ya mencionada (Fleischmann González, 2022).

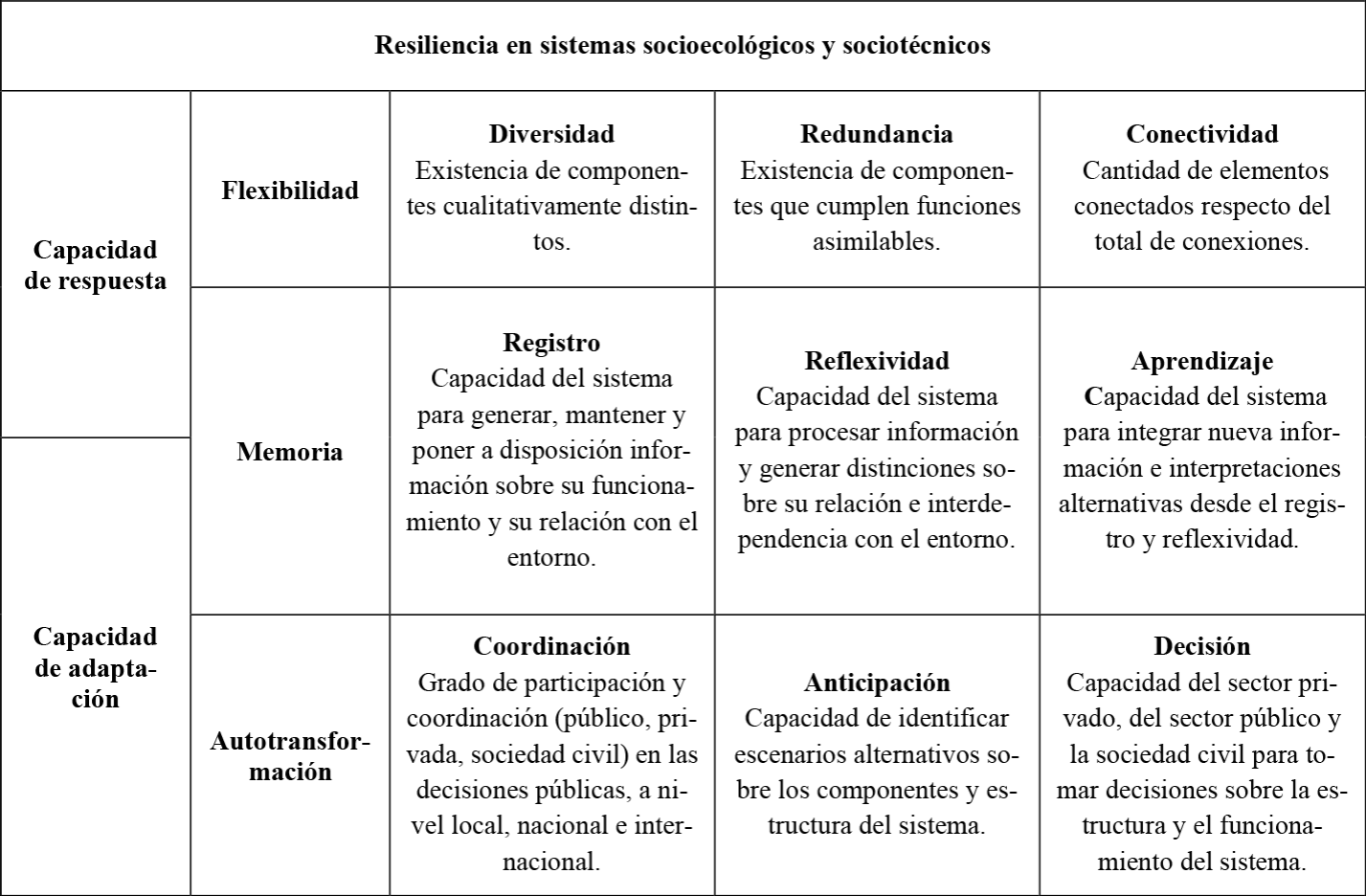

En ese sentido, en la presente investigación se comprendió la resiliencia no solo como la capacidad de un sistema tecnológico de responder ante una irritación. En términos precisos, la resiliencia energética territorial se comprende como la capacidad de un sistema sociotécnico de energía de mantener su organización a partir de la transformación de sus estructuras territoriales.4 En la literatura existen diversas respuestas ante la pregunta por cuáles son las condiciones que permiten la emergencia de esta capacidad (CR2, 2018). En este trabajo se consideró la propuesta analítica articulada por la Red de Pobreza Energética (RedPE) (2020) para el concepto, la cual se resume en la Tabla 1.

Tabla 1

Definición de las dimensiones de la resiliencia en sistemas sociotécnicos y socioecológicos

Fuente: RedPE (2020, p. 7).

Observar con el lente de la resiliencia: la energía en Llingua y Robinson Crusoe

Se presentan a continuación, entonces, los análisis de las condiciones de flexibilidad, memoria y autotransformación de los sistemas sociotécnicos de energía de cada isla estudiada. La pregunta guía que nos señala la noción de resiliencia en una mirada antropológica, y que buscamos responder en este apartado, es cómo estos sistemas energéticos insulares se adaptan -o no- al cambio, considerando las dinámicas territoriales que los hacen aparecer como insulares.

Flexibilidad, o sistemas energéticos concentrados y poco capaces de responder

Las condiciones de diversidad, redundancia y conectividad configuran la capacidad de los sistemas de responder ante situaciones adversas. En términos de pobreza energética, los hogares suelen experimentar los problemas de flexibilidad como problemas de calidad del servicio (pues pueden traducirse en interrupciones de este y/o desabastecimiento), y a veces como problemas de equidad (pues puede aumentar costos).

Ambas islas destacan por su baja diversidad. Ambos sistemas eléctricos operan con una única fuente -diésel- a partir de un único recinto. Si bien Llingua cuenta con un sistema privatizado y Robinson Crusoe (IRC) con un servicio municipal, en ninguna existe una diversificación de la propiedad de los sistemas ni sistemas de generación distribuida. Salvo para el caso de la calefacción en IRC, la observación etnográfica demostró que en ambas islas son escasos los servicios residenciales pasibles de ser generados con más de una fuente. Llingua, en particular, depende de la leña para cocción de alimentos y calefacción, y casi no cuenta con la posibilidad de producir estos servicios a nivel residencial con otras fuentes energéticas. En IRC esto ocurre de manera análoga para el ACS y la cocción de alimentos, que solo pueden ser satisfechas con un único combustible, el GLP.

En términos de redundancia del servicio eléctrico, existen grandes disparidades entre ambas islas. Se reconoce que Llingua cuenta con una capacidad instalada que supera con creces el consumo promedio de los hogares, además de con mayor capacidad de almacenamiento de combustible, de casi seis meses de autonomía. La capacidad instalada del sistema eléctrico de IRC es visualizada como acotada, pues ha demostrado ser insuficiente en momentos de alto consumo (particularmente en invierno), además de contar con una limitada capacidad de almacenamiento de combustible. Esto desemboca en la ocurrencia periódica de racionamientos eléctricos -uno fue experimentado durante el trabajo de campo, en octubre de 2019, producto de un retraso de tan solo dos semanas en el suministro de petróleo diésel-. Ninguna de las islas cuenta con conectividad permanente a fuentes de energía externa, por lo que se reconoce que se depende fuertemente de las condiciones climáticas para el transporte marítimo de combustible.

El sistema energético de Robinson Crusoe puede ser leído como más intensamente conectado, debido al patrón concentrado del asentamiento, condición provocada por las regulaciones jurídicas del parque nacional. Llingua, al estar poblada con un patrón mixto-disperso, requiere de mayor infraestructura de conectividad. Esto se traduce en mayores dificultades para, por ejemplo, transmitir electricidad y transportar combustibles dentro de la isla, además de una mayor exposición de dicha infraestructura a amenazas climáticas, como olas de calor, eventos de precipitaciones extremas, deslizamientos de tierra, etcétera.

La importación de combustibles derivados del petróleo es vista por los entrevistados como particularmente compleja en Llingua, pues el transporte de cargas peligrosas en lanchas de recorrido supone un recargo para los y las usuarias. Esto es identificado por los entrevistados como una reducción de la accesibilidad de tanto el GLP como el kerosene. Este mayor costo no se presenta en Robinson Crusoe, pues el servicio de transporte marítimo desde el continente se encuentra licitado y subsidiado para los habitantes de la isla, y es gratuito, independientemente del tipo de carga que soliciten.

Así, vemos cómo ambas islas comparten el tener sistemas energéticos poco capaces de responder a disrupciones del servicio, sobre todo climáticas. Pese a tener distintos regímenes de propiedad, los sistemas eléctricos son reconocidos como deficientes en su funcionamiento.

Memoria, o reflexividad sin registros ni datos públicos

Las condiciones de registro, reflexividad y aprendizaje configuran, en parte, la capacidad de los sistemas de adaptarse a condiciones futuras. En términos de pobreza energética, los hogares experimentan los problemas de memoria como barreras a la hora de identificar causas detrás de los problemas en materia de acceso, calidad o equidad energéticas.

Ambas islas comparten el hecho de no tener registros públicos con información disponible respecto del funcionamiento o estado de los sistemas eléctricos o de otros combustibles, y mucho menos de las causas de sus fallas o los motivos detrás del fracaso de proyectos de innovación.

Parte de las razones detrás de esta falta de registros escritos se vincula con la ausencia de datos producidos por algunos de los instrumentos estadísticos del Estado. En particular, Robinson Crusoe se encuentra excluida de los marcos muestrales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo que la excluye, por ejemplo, de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) o la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), instrumentos claves para las políticas públicas chilenas. La isla Llingua, por su parte, al tratarse de una unidad de análisis más pequeña que la comunal, no cuenta con producción de datos estadísticamente representativos, y no puede considerarse como sociodemográficamente análoga al resto de la comuna de Quinchao (que cuenta con una importante población urbana).

En la IRC, además, la falta de registros escritos se vincula en parte con una alta rotación de personal municipal, quienes no siempre mantienen registros rigurosos y transmisibles por medios institucionales establecidos.

Sin embargo, la inserción en el campo etnográfico volvió evidente que ambas islas cuentan con métodos no escritos de registro, que se traducen en memoria oral sobre los sistemas energéticos: las personas recuerdan y transmiten de este modo los fracasos de los intentos anteriores de cambiar la matriz, y de cómo los sistemas operan en el día a día. Estos archivos orales, si bien inscriben acontecimientos socialmente significativos en torno a la energía, por su codificación son evidentemente poco accesibles sin mediar una participación directa en las dinámicas propias de cada territorio. En consecuencia, actores externos -ya sea privados, públicos, académicos o comunitarios- no necesariamente cuentan con las herramientas para dialogar con los conocimientos localmente producidos en torno a los procesos de transformación energética.

La imbricación de estos conocimientos en tramas mayores de política y significación, sin embargo, puede ser leída como una fuente de reflexividad de los registros. En particular, en Robinson Crusoe, el registro oral produce y reconoce con variados niveles de intensidad las distinciones isla/isla, isla/continente, poblado/parque y sistema social/ecosistema, y revela la relevancia discursiva de estas relaciones: “nosotros somos reserva a la biósfera, o sea tenemos que ponernos a la vanguardia con todo lo que tiene que ver con energías renovables, no solo solar, sino que también eólica” (Funcionaria pública, Robinson Crusoe).

En el caso de Llingua, esta reflexividad opera de forma segmentaria, e incorpora tanto la escala micro (entre sectores de la isla) como diferentes niveles de agregación (Llingua/Quinchao, Llingua/Chiloé, Llingua/Puerto Montt, etc.), hasta llegar a la conciencia de las diferencias entre los contextos chilotes y aquellos fuera del archipiélago: “las autoridades, los grandes que tenemos, ven su realidad de allá, pero no ven detrás del escritorio, porque la realidad de Santiago, la realidad de Puerto Montt, ya hay una diferencia con la realidad de acá” (Funcionaria pública, Llingua).

Así, vemos cómo en ambos casos existe una alta capacidad de reconocer las islas como tales en el contexto más amplio de la gobernanza nacional y global de la energía. Sin embargo, ni este reconocimiento ni la memoria oral son fácilmente legibles para el Estado ni para las organizaciones responsables de impulsar las transiciones energéticas.

Autotransformación, o decisiones continentales

Finalmente, se presentan significativas diferencias entre ambas islas en cuanto a las condiciones de coordinación, anticipación y decisión. Estas condiciones son claves para que los territorios puedan llevar a cabo transformaciones adaptativas de sus sistemas energéticos. Los hogares suelen experimentar los obstáculos de autotransformación de la mano de barreras políticas, jurídicas y económicas para la acción.

La capacidad de coordinación en Robinson Crusoe se encuentra marcada por la municipalidad como actor central, la cual articula en torno a sí un determinado campo de coordinación con la sociedad civil local, por ejemplo, en torno a un Consejo Ambiental Comunal (CAC) constituido. Por este motivo, es un espacio de disputa entre los diferentes grupos políticos de la isla.

En Llingua, la coordinación local mantiene una brecha con la municipalidad, la cual opera más como actor externo que como actor interno. Otras instituciones públicas son vistas por algunos entrevistados como aún más lejanas, lo cual reproduce una lógica de ‘aislamiento institucional’ que dificulta la coordinación con actores de diferentes sectores. Destaca del caso de Llingua su proyecto de electrificación top-down, criticado por los actores locales al no haber considerado instancias de participación comunitaria vinculante, ni mucho menos mecanismos de coconstrucción con la comunidad. Esta imposición de los términos de acceso al servicio, además de producir un desacople entre las necesidades reales del territorio y las provistas por la empresa, ha gatillado desconfianza con los actores externos. Así lo comenta una entrevistada ante la falta de información entregada por parte de actores externos: “hay tantas cosas que uno no sabe, que vienen a meternos el dedo en la boca”5 (Emprendedora, Llingua).

En ambas actividades participativas emergieron discusiones sobre las condiciones cambiantes del futuro, implicando en cada caso un interés por una transformación hacia una matriz energética más diversa y vinculada a sus necesidades reales. Sin embargo, estas capacidades de coordinación y anticipación que articulan las perspectivas comunitarias sobre los sistemas energéticos no necesariamente se condicen con la capacidad del sistema para tomar decisiones vinculantes sobre su estructura y funcionamiento.

Debido a la ausencia total de marcos regulatorios para los territorios insulares, los sistemas no tienen un marco de referencia sobre el cual operar. Si bien IRC está declarado legalmente como ‘territorio especial’, nunca se ha puesto en tabla legislativa el reglamento de ley que haría efectiva dicha declaración. Llingua, por su parte, enfrenta una inespecificidad de los instrumentos legales orientados a los territorios aislados. La Región de Los Lagos, donde se encuentra el archipiélago de Chiloé, cuenta con una Política Regional para el Desarrollo de Localidades Aisladas (Gobierno Regional de Los Lagos, 2013). Sin embargo, esta normativa no alude en ninguna forma al carácter insular de los territorios de la provincia de Chiloé, ni a la especificidad de los desafíos que esta insularidad desencadena.

En términos específicamente energéticos, es posible reconocer que no existen regulaciones al respecto que resulten adecuadas para las realidades de estas islas. La leña, relevante en Llingua sobre todo para calefacción, cocción de alimentos y ACS, ha sido recientemente objeto de regulación a través de la Ley de Biocombustibles Sólidos, la cual aún no cuenta con un reglamento que la lleve a la práctica. Los sistemas eléctricos insulares, por su parte, se encuentran excluidos de las regulaciones de tarifas eléctricas del continente, en tanto se consideren sistemas aislados. Por este motivo, tampoco existen agentes reguladores locales en materia energética, ni tampoco fiscalización respecto del cumplimiento de normas. Esto contrasta con otros territorios donde existen marcos regulatorios que permiten orientar la acción, ya sea a través de Planes de Descontaminación Atmosférica (que vienen acompañados de planes de recambio de calefactores, de mejoramiento térmico de viviendas, etc.), o de la Ley de Equidad Tarifaria (que reduciría los costos de la energía en isla Llingua).

Los mecanismos de asignación de capitales públicos, si bien permiten la asignación de recursos a algunos territorios en desventaja comparativa, tienden a perjudicar a los entornos insulares, debido a que se mantiene una lógica de competencia entre municipios. Los municipios insulares suelen ser espacios de inversión ‘poco eficientes’, pues tienen pocos/as beneficiarios/as y requieren altos costos de transporte y logística, lo que reduce aquello que se conoce como la “rentabilidad social” de las inversiones públicas. La inestabilidad de la conexión a Internet, en el caso de IRC, activamente impide que el municipio y otros actores locales siquiera postulen a fondos concursables del Estado, pues la infraestructura de conectividad no permite una conexión confiable, e incluso requiere a veces que se envíen postulaciones en papel de forma extraordinaria al continente.

En suma, es posible reconocer que la realidad política local -y por ende, la capacidad de autotransformación- difiere en ambas islas. Mientras Llingua mantiene una distancia con su municipio, en Robinson Crusoe se configura un escenario político institucional formal y autónomo. Esto, sin embargo, no se traduce necesariamente en mayor capacidad de acción, pues no existen marcos legales que compensen o nivelen las desventajas comparativas de los municipios insulares en la competencia por fondos públicos. En ambas islas se vuelve evidente que la desregulación total del sistema energético implica una pérdida de calidad de servicio y una disminución de la asequibilidad.

¿Qué detiene las transiciones? Gestión de los subsidios y autonomía energética

Con esta observación de los territorios desde el concepto de resiliencia energética territorial es posible vislumbrar dos grandes temáticas, claves para comprender por qué los territorios insulares observados no han transitado hacia servicios energéticos más limpios, accesibles ni estables: el vínculo de la pobreza energética con los modelos de gestión del servicio eléctrico, por un lado, y por el otro, el rol de los entornos regulatorios en la reproducción de la desigualdad territorial a escala nacional.

Subsidios, transición y pobreza energética oculta

En primer lugar, destaca la relación de la pobreza energética con los modelos de gestión del servicio eléctrico. Es particular de Llingua y otras islas de Chiloé la existencia de un subsidio directo a los hogares para los primeros 100kW/h mensuales consumidos. Este subsidio permite el acceso al servicio eléctrico, pero a la vez ejerce una presión sobre los hogares para priorizar usos energéticos y evitar sobrepasar el límite cubierto por dicho subsidio, situación que obligaría a pagar más de USD 2 por kWh consumido. Debido a que los hogares no pueden siempre priorizar todas sus necesidades energéticas, el subsidio fortalece el fenómeno conocido como pobreza energética oculta (Urquiza, Amigo, Billi, Calvo, et al., 2019).

Este incentivo a la insatisfacción deliberada de necesidades por motivos económicos tiene un impacto relevante sobre la capacidad de los hogares de enfrentar las transformaciones productivas del archipiélago. En particular, la imposibilidad de aprovechar la utilización de artefactos eléctricos (implementos de cocina, herramientas eléctricas de construcción, refrigeradores, etc.) para usos productivos en el espacio doméstico es identificada por los habitantes del territorio como una barrera activa para sus esfuerzos de emprender o llevar a cabo actividades económicas que les permitan complementar sus ingresos.

Este modelo de subsidio directo a los hogares tiene, además, un impacto relevante de género, pues una parte importante de los emprendimientos domésticos suelen estar vinculados a roles reproductivos históricamente asignados a las mujeres, y son mujeres quienes suelen emprender con actividades vinculadas al turismo, desde hospedajes y provisión de servicios alimentarios hasta la venta de productos artesanales para los cuales el uso de energía es fundamental.

En contraste, el modelo de subsidio centralizado que exhibe Robinson Crusoe es reconocido por los actores locales como un mecanismo de aseguramiento activo de la equidad en el acceso al servicio eléctrico al vincularse de manera directa y fluida con otros mecanismos de protección social gestionados por el municipio. De manera similar, y pese a que los actores sociales reconocen la necesidad de “educar a los turistas” (Emprendedor turístico, Robinson Crusoe) respecto de la eficiencia energética, el costo no logra ser lo suficientemente alto como para restringir los emprendimientos turísticos, como sucede en el caso de Llingua.

Sin embargo, pese a que el subsidio mejora la equidad del sistema, la calidad se ve afectada. La gestión municipal es leída por algunos actores locales como una barrera para la mantención y mejoramiento del sistema e impacta negativamente en la calidad del servicio, debido a una baja capacidad de autotransformación institucional. En contraste con el servicio privatizado de Llingua, cuya calidad es bien valorada por quienes asistieron a las actividades participativas, y es presentado como de rápida respuesta en caso de problemas, el servicio en Robinson Crusoe se encuentra estrechamente vinculado a las dificultades experimentadas por el municipio para gestionar implementos básicos a tiempo: “Pedimos cosas, herramientas, todo eso, y no compran, porque no hay plata, simplemente eso: encargamos, encargamos cosas y no llegan. Es muy lento el proceso de adquirir herramientas, y cosas para la población, por decirte lámparas para iluminación del poblado” (Funcionario, Isla Robinson Crusoe).

¿Autonomía energética?

La existencia de marcos regulatorios adecuados a las realidades locales es parte de las condiciones que favorecen una mejor capacidad de autotransformación energética, y por ende, una mayor resiliencia territorial (Biggs et al., 2012; Red de Pobreza Energética, 2020). Las condiciones locales de autotransformación -tales como el CAC de Robinson Crusoe- pueden ofrecer alternativas viables para la canalización de las distintas iniciativas o innovaciones que tienen el potencial de nutrir una transición energética hacia regímenes más sustentables y equitativos. Las islas, sin embargo, enfrentan una serie de dificultades que otros territorios no necesariamente presentan: la abundancia de experiencias previas marcadas por una relación distante con entidades regulatorias centralizadas, la desprotección regulatoria en la que se encuentran los usuarios de servicios eléctricos aislados, o el estancamiento de los procesos legales de reconocimiento de autonomía territorial, se erigen como barreras activas para la consolidación de dichas iniciativas o el surgimiento de innovaciones locales.

En particular, la necesidad de los gobiernos locales de competir en términos de ‘rentabilidad social’ ata a la mayoría de las instituciones públicas locales a una lógica de competencia por recursos que dificulta su accionar, debido a la menor población y mayores costos que las islas tienen en comparación a otras localidades en el continente. Esto es particularmente importante en los territorios abordados, pues el trabajo de campo relevó que entre funcionarios municipales, beneficiarios de proyectos y miembros diversos de las comunidades insulares es extendido el reconocimiento de la necesidad de una transición energética hacia ERNC.

Así, resulta explícito que una organización de los sistemas sociotécnicos de energía que ponga al centro la satisfacción de necesidades, de forma equitativa y sostenible, requiere de estrategias de gobernanza más policéntricas que verticales (Urquiza, Amigo, Billi, Cortés, y Labraña, 2019. La gobernanza policéntrica, entendida como “la organización de redes descentralizadas que son conectadas a través de procesos de aprendizaje colaborativo… que incluyan múltiples unidades de autogobierno de distintos niveles y escalas, capaces y dispuestas a interactuar y coordinarse por un objetivo común” (Sapiains, Ugarte y Hasbún, 2019, p. 98) resuena de forma directa con la realidad histórica de los archipiélagos aquí observados.

Agencia y Antropoceno

Así, es posible volver a la pregunta por la agencia en el Antropoceno. Los casos de Llingua y Robinson Crusoe demuestran cómo determinados territorios, pese a presentar interés y voluntad colectiva y política de transitar hacia sistemas energéticos menos contaminantes, más estables y accesibles, no han logrado consolidar trayectorias de cambio significativo.

Parte de la literatura sobre el Antropoceno enfatiza cómo desde la producción de conocimiento podemos comprender mejor ciertos fenómenos si cedemos espacio a agencias no humanas, más que humanas, geológicas y climáticas (Clark y Gunaratnam, 2017). En esta línea, algunos autores han hecho llamados a seguir con humildad el paso que la tierra nos impone:

Aunque ‘antropos’ puede haber forjado el camino al Antropoceno, los roles se invierten: nuestro planeta en transformación está marcando el paso, revelándonos el poder y las fuerzas sobrecogedoras de las relaciones más-que-humanas. Los humanos ahora enfrentan la tarea de seguir y responder a estas fuerzas, teniendo un rol más humilde: aprender a co-relacionarnos y percibir lo que el planeta en transformación nos está diciendo.6 (Chandler y Pugh, 2021, p. 404)

En estos llamados podemos observar un giro en la discusión sobre la acción climática, buscando distribuir la agencia entre fuerzas humanas y no humanas. Descentrar la agencia humana del proceso, a través de reconocer las fuerzas geológicas y las agencias más que humanas (de los ecosistemas, los volcanes, el mar) puede contribuir a disminuir el hubris de aquella ciencia positivista desarrollista cuyo tono predominó en la producción occidental de conocimiento en los siglos XIX y XX. De manera similar, puede disminuir la arrogancia de la política tecnooptimista impulsada por algunos de los principales emisores de GEI, quienes, siendo lo más directamente responsables de la mitigación del cambio climático, a menudo actúan como si la humanidad fuera omnipotente y capaz de revertir sin dificultad la crisis que hemos provocado.

Sin embargo, si algo nos enseña la observación de las islas, es que no todos los territorios se relacionan por igual con las fuerzas que han consolidado el Antropoceno. La consideración de las agencias geológicas y ecosistémicas no puede opacar la responsabilidad que tenemos como humanidad ante la adaptación climática de territorios con alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y que deben pasar por procesos de transición energética. Y en esto el rol de las ciencias sociales y de la antropología en particular es clave, no solo para visibilizar aquellos ámbitos en los que fallamos al observar científica y/o socialmente el Antropoceno como sociedad, sino también en involucrarnos en cómo se define normativamente qué y cómo queremos conservar y qué y cómo queremos cambiar como sociedad, así como de qué formas y bajo qué condiciones. Lo que la discusión sobre resiliencia, memoria y autotransformación ilumina justamente es el rol que tienen la producción de conocimiento -humano- y la toma de decisiones políticas -humanas- en la transformación de los territorios vulnerables al cambio climático. En ese sentido, es posible reconocer que el Antropoceno nos exige una ciencia social involucrada y robusta, capaz de dialogar con los conocimientos locales y también con los conocimientos de las ciencias climáticas (Urquiza, 2023), para una transformación de aquellas estructuras humanas que han consolidado las desigualdades territoriales que hoy experimentamos, por ejemplo, a través de fenómenos como la pobreza energética.

En territorios como las islas que analizamos en este artículo -donde el principal desafío es la adaptación, pero también se han vivido injusticias territoriales históricas-, la agencia ya está desplazada: desplazada hacia otros humanos. En otras palabras, resulta contraproducente para las islas llamar a desplazar la agencia humana de los habitantes de Llingua y Robinson Crusoe hacia lo más-que-humano cuando en las islas esa agencia ya reside en otro lugar. La determinación de los subsidios en Llingua, la falta de criterios territorialmente adecuados para la distribución de fondos públicos, e incluso la decisión del Estado chileno de excluir a Juan Fernández de las muestras de sus encuestas son todos ejemplos de la forma en que las islas han sido activamente (des)agenciadas, reduciendo activamente su capacidad de autotransformación.

Las transiciones energéticas en estos territorios afectados por desigualdades y exclusiones históricas no han logrado consolidarse, no por una falta de consideración de las agencias planetarias, o de una necesidad de dar mayor relevancia a los actores más-que-humanos. Tampoco es posible argumentar de forma naturalista que hay algo objetivamente insular en las islas.7 Si Llingua y Robinson Crusoe no han consolidado transiciones se debe a sus propias derivas históricas -humanas- en las que ciertas estructuras y responsabilidades normativas, económicas y políticas -humanas- configuran estas geografías como insulares.

![]() 0000-0001-6901-0846 Anahí Urquiza Gómez[4][5][6]

0000-0001-6901-0846 Anahí Urquiza Gómez[4][5][6]

![]() 0000-0002-7069-1324 Catalina Amigo Jorquera[7][8][9]

0000-0002-7069-1324 Catalina Amigo Jorquera[7][8][9]