Introducción

Hace más de veinte años, como parte de los debates del giro ontológico sobre naturaleza y cultura en la antropología, Haraway (1999) planteaba que la naturaleza no puede preexistir a su construcción. En una crítica a la producción de la naturaleza mercantilizada y antropocéntrica, la autora advertía que los organismos no nacen sino que se hacen, subrayando la importancia de las prácticas científicas en dichos procesos de creación.

Posteriormente Ingold (2007) insistió en la necesidad de superar la dicotomía cuerpo-mente que colocaba a los objetos técnicos como material inerte intervenido por la imaginación humana, subrayando que en un contexto de debates ontológicos, las posturas dicotómicas aún prevalecían en los estudios sobre la cultura material debido a la importancia del constructivismo como teoría explicativa de la intervención humana en el mundo. Al revisar la noción de materialidad prevaleciente en la antropología, sostuvo que los materiales deben entenderse como componentes activos de un mundo en permanente formación, donde todo se degrada, corroe, se gasta y se rompe. Si devolvemos las cosas a los flujos generativos donde se originaron, es posible apreciar cómo los materiales acontecen en el ambiente, cómo sus propiedades son más bien procesos y relaciones, por lo que hablar de las propiedades de un material es contar su historia.

Con este marco conceptual analizaremos una serie de ensayos para la manufactura de bioplásticos que se están llevando adelante en la Argentina, consistentes en el diseño de envases y films para alimentos a partir del almidón de mandioca, una raíz tuberosa de múltiples usos alimenticios e industriales. Estos objetos resultan novedosos para nuestro país, que ha atravesado graves crisis económicas en las últimas décadas pero no obstante ha logrado mantener desarrollos tecno-científicos e industriales de vanguardia, en este caso procurando sustituir los plásticos derivados del petróleo que son altamente contaminantes. Los debates antropológicos nos permiten considerar cómo los/as científicos/as diseñan materiales cuya cualidad principal radica en su posibilidad de degradación, colocando ellos mismos en un lugar central a las interacciones con el ambiente que estos objetos protagonizarán a lo largo del tiempo.

En este texto haremos referencia a un tramo de un estudio etnográfico iniciado en 2017, donde una de las autoras se integró como antropóloga en una red socio-técnica que reunió a un laboratorio universitario de investigación sobre materiales de la Universidad de Buenos Aires, y una cooperativa almidonera de la provincia de Misiones. Otros organismos que participaron en la red en distintos momentos fueron el Ministerio de Agricultura de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y organismos provinciales del agro. El concepto de redes sociotécnicas resulta particularmente pertinente para el estudio etnográfico de los bioplásticos: propone que las descripciones etnográficas deben incluir asociaciones entre humanos y no humanos focalizando en los primeros, aunque los segundos son reconocidos en su capacidad de agencia (Latour, 2008; Callon y Law, 1998).

Lo que reunió a los dos laboratorios localizados a más de 1.000 km entre sí fue la posibilidad de colaborar en el desarrollo de bioplásticos a partir de almidones de mandioca modificados, mediante la postulación a financiamientos gubernamentales destinados a desarrollos tecnológicos con inclusión social. El organismo que proporcionó financiamiento en el período que analizaremos fue la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, aunque con posterioridad la red obtuvo otro subsidio por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación también1.

Mediante contactos realizados durante un trabajo de campo en Misiones que llevaba ya diez años de desarrollo, la antropóloga incentivó el vínculo de la cooperativa almidonera y el laboratorio universitario a partir de la oportunidad que brindaba la apertura de un concurso de subsidios. Obtenido el financiamiento, el papel de la antropóloga en la red consistió registrar los encuentros de trabajo, intercambios sobre financiamientos posteriores y uso final de los productos y la redacción de artículos científicos.

Los laboratorios que integran la red analizada tienen una composición y finalidades diferentes. No obstante, en un trabajo previo describimos aspectos compartidos de las prácticas cotidianas de producción de conocimiento en ambos laboratorios tales como la sensibilidad y explicitación de inferencias; el involucramiento afectivo y las conceptualizaciones (Padawer, 2023).

La filosofía ha nutrido recientemente a la antropología con elementos conceptuales para abordar la ontogénesis de los objetos técnicos, destacándose los debates acerca de los procesos de individuación propuestos por Simondon (2015). Si bien sus tesis fueron publicadas entre fines de los ‘50 y principios de los ‘60, su recuperación en las últimas dos décadas coincide con las preocupaciones de las ciencias sociales acerca de la identidad estable de las cosas, que desde una perspectiva simondeana son entendidas como derivaciones inestables de sistemas de relaciones (Sautchuk, 2017). En el caso que nos ocupa, los laboratorios científicos serán los escenarios privilegiados para la emergencia de los biomateriales, que continuarán a partir de allí un camino de permanente transformación, en cierta medida anticipado por sus diseñadores/as.

El contexto de esta historia

A partir de la consolidación de los sistemas de ciencia y técnica modernos, los laboratorios se constituyen como uno de los principales ecosistemas institucionalizados donde humanos y no humanos intervienen en la creación de productos o materiales novedosos, que luego se replican en la industria mediante un proceso de escalado (Law y Bijker,1992).

Siguiendo la conceptualización de Lave y Wenger sobre las comunidades de práctica (1991), en otros trabajos hemos abordado cómo los materiales y productos elaborados en los laboratorios no son resultado de ideaciones, sino de actividades mediante las cuales se comprende progresivamente el mundo, conducidas mediante el vínculo entre novatos y expertos (Padawer y Basso, 2024). Asimismo, a partir de la confluencia entre la antropología de la educación y de la técnica (Mura y Padawer, 2022), hemos recuperado la relevancia de las tradiciones de conocimiento para poder comprender como corpus, mediaciones técnicas y relaciones sociales producen ciertas formas de producir conocimiento que pueden delimitarse con fines analíticos (Barth, 2002).

Para Barth (2002), los vínculos humanos- no humanos se ubican en el plano de las mediaciones, aunque bajo los debates sobre naturaleza y cultura referidos al inicio del artículo, éstos deberían ser en rigor una extensión de la tercera dimensión (relaciones sociales). Análogamente Bensaude Vincent (2007) propone que a partir de las posibilidades que habilitan las propiedades físicas, químicas y/o biológicas de los materiales, los vínculos sostenidos en el tiempo con otros no humanos que se establecen a pequeña escala en los laboratorios permiten a los/as investigadores/as y técnicos/as anticipar procesos que luego se multiplican, con variantes, en otros espacios cotidianos de la vida social.

Si bien las sustancias y los procedimientos implicados en los bioplásticos constituyen novedades tecnológicas, también pueden entenderse como formas operacionales y materialidades específicas que forman parte de una larga historia de co-transformación entre los conocimientos y la naturaleza. En el caso que analizamos, el conocimiento técnico que permitió la utilización de animales y vegetales para la confección de objetos de base orgánica, principalmente abrigos y utensilios de uso diario, fueron generados durante siglos de historia humana (Ingold, 2007). Estos objetos comenzaron a ser reemplazados recién a principios del siglo XX, cuando el desarrollo de plásticos derivados del petróleo permitió sustituir a las fuentes orgánicas como el marfil, el algodón o la seda por polímeros sintéticos (Tonuk, 2016).

Aunque en la posguerra se continuaron generando algunos materiales basados en animales o vegetales para la elaboración de objetos, su utilización fue mínima en comparación con los plásticos sintéticos que cumplían su misma función, ya que abarataron los costos de producción masiva y facilitaron el aumento del consumo popular. Desde aquel entonces, los objetos plásticos comienzan a adquirir múltiples sentidos en los imaginarios sociales: modernos e higiénicos por la reducción de la presencia de bacterias o falsos en tanto procuraban imitar a los objetos de origen natural. Finalmente, estos superaron a sus homólogos orgánicos por su carácter durable, flexible y polifuncional (Meikle, 1995; Bensaude Vincent, 2007; Tonuk, 2016).

En la década del 60 se introduce la idea de obsolescencia programada2, dando un nuevo giro en la historia de los plásticos. Esto, acompañado del aumento exponencial de la producción, uso y desecho de plásticos sintéticos que ha impactado radicalmente en el planeta, ha contribuido a la contaminación en sus distintas fases desde la extracción de la materia prima, modelado, transporte, almacenamiento, uso y reciclado. En estas fases los plásticos liberan gases, generan filtraciones y se fragmentan formando microplásticos y nanoplásticos de difícil degradación, que pueden ser absorbidos por animales, suelos y humanos. Tanto por su ambigüedad ontológica (como material libre de gérmenes o contaminador), como por su omnipresencia y asociación con desigualdades sociales, los plásticos constituyen un tema antropológico de relevancia en la actualidad (Abrahms-Kavunenko, 2021).

Casi de manera paralela comienzan a ensayarse procedimientos para la generación de materiales compuestos: híbridos con componentes orgánicos e inorgánicos integrados a nivel molecular, diseñados para tareas específicas y bajo condiciones particulares, derivando en los ’80 y ’90 en los desarrollos de la química biomimética. Los/as investigadores/as comienzan a interpretar a los organismos vivos no sólo como modelos para generar materiales de alta performance al imitar su estructura, funciones y/o procesos sino también como medios o agentes de producción de estos materiales, tal como lo evidencia el caso de las biofábricas3.

Los bioplásticos que analizamos pueden considerarse como parte de esta serie histórica de prácticas físico-químicas y biológicas que se han interesado por los objetos fabricados con (o por) elementos de la naturaleza en un contexto de reacción a los impactos ambientales negativos derivados de la expansión de los plásticos sintéticos que caracterizó al siglo XX. La identidad inestable de los bioplásticos resulta definida mediante un corpus de normas que establecen el origen de sus componentes (animal o vegetal) y el mantenimiento de su capacidad de degradación, lo que implica que los científicos/as buscan diseñar estos materiales conservando algunas de sus potencialidades de transformación e interacción con el entorno para tal fin.

El enfoque biográfico de los materiales propuesto por Bensaude-Vincent (2022) es convergente con las aproximaciones antropológicas mencionadas, señalando que los materiales son activos y reaccionan a las fuerzas cósmicas, presiones geológicas, procesos biológicos, eventos climáticos e intervenciones humanas, desarrollando un “ciclo de vida” donde se forman, envejecen y degradan. La autora señala que las identidades de los materiales no están fijadas ontológicamente por sus propiedades físicas y químicas sino que se forjan a través de acontecimientos históricos contingentes, así como de las posibilidades de acción que los materiales, inmersos en un ambiente determinado, ofrecen a las personas. Esta reserva de potencialidad para la acción en relación a un ambiente, mediada por la percepción humana bajo la forma de affordances (Gibson, 2014), permite la generación de nuevas trayectorias tecnológicas y devenires materiales.

Una mirada antropológica a los bioplásticos

La historia de los bioplásticos a la que contribuimos aquí está centrada en un análisis etnográfico de los ensayos a través de los cuales estos materiales se diseñan, lo que constituye solamente un tramo de ese devenir. Su importancia radica en que en esta etapa de la biografía de los nuevos materiales se realizan ciertas elecciones técnicas (Lemonnier, 1993) que, enmarcadas en normativas internacionales, orientan de manera decisiva los tramos subsiguientes. Los ensayos para elaborar bioplásticos basados en almidón de mandioca que se llevan a cabo en Argentina son conducidos por una pequeña red socio-técnica articulada a partir de las posibilidades de diseño de éstos objetos (Mura, 2011).

Para contribuir al mercado con productos que reduzcan la proliferación de plásticos sintéticos de lenta degradación, los dos laboratorios estudiados se asociaron con la finalidad de diseñar films y envases contenedores de alimentos que se pudieran ofrecer como reemplazo. Como mostraremos, la identidad de los bioplásticos está siendo producida en los laboratorios a partir de actividades humanas, donde se generan ambientes propicios para que los biomateriales se desarrollen. Las actividades de los bioplásticos dependen de las potencialidades que la materia orgánica reserva, y que constituyen la base de su manufactura: en el caso que analizaremos, este material corresponde a lo que habitualmente se define como el almidón “nativo”, una combinación de polímeros (o macromoléculas) naturales.

Heurísticamente podemos decir que el ciclo de vida de estos bioplásticos tiene su inicio en un vegetal, ya que el almidón nativo se encuentra contenido en las raíces tuberosas de la mandioca. Una vez extraído y procesado se comercializa bajo la forma de un polvo, conocido como fécula, que puede ser modificado industrialmente para adquirir distintas propiedades. El final de su biografía acontece cuando los bioplásticos, que se encuentran en forma de envases, films o matrices, son desechados y se descomponen en la tierra, en el agua o el cuerpo humano.

Tonuk (2016) advierte que la identidad de los bioplásticos está doblemente delimitada por la normatividad que ofrecen definiciones acordadas internacionalmente por organismos especializados y entidades gubernamentales, que los reconocen por sobre otros tipos de plásticos sintéticos por ser materiales basados en una fuente vegetal o animal (materiales biobasados), y al mismo tiempo su capacidad de interacción con el entorno para descomponerse con relativa facilidad (materiales biodegradables).

Esta identidad derivada de la normativa es relevante para comprender la historia de los bioplásticos, ya que las intervenciones humanas para modificar el almidón de mandioca están condicionadas tanto por el origen de los compuestos químicos con los que va a interaccionar (por normativas internacionales deben ser orgánicos en cierta proporción) como por el resultado de esa interacción (debe conservar la capacidad de descomponerse en la tierra, el agua o el cuerpo humano con cierta rapidez, también de acuerdo a regulaciones internacionales). Esta búsqueda de mantenimiento de potencialidades transformativas en los bioplásticos genera dificultades a la hora de definir taxativamente su identidad como material, cuestión que Simondon subrayó al referirse a la realidad “preindivudal” que prevalece a través de los procesos transductivos de individuación, una realidad que es “más que unidad y más que identidad” (Simondon, 2015, p.12).

Un análisis antropológico de los bioplásticos remite, a partir de los autores referidos hasta aquí, al debate en los estudios sociales sobre ciencia y tecnología acerca del vinculo entre la forma (morphe) y la materia (hyle). Esa oposición fue discutida intensamente en las últimas décadas a partir del giro ontológico, que cuestionó el presupuesto que consideraba a los no humanos como representantes de un estado de naturaleza “en bruto”, devenido luego en un estado “artefactual” mediante la intervención cultural humana (Latour, 2008).

El giro ontológico propuso que los fabricantes de todas las profesiones, situados entre los materiales y las herramientas de su oficio, facilitan el paso siempre variable y en cierta medida proteico de una forma de vida a otra (Hallam e Ingold, 2014). Anticipando esta idea de superación de los límites ontológicos entre humanos y no humanos, la teoría de la individuación de Simondon (2015) propuso que materiales, máquinas y procesos energéticos tienen un papel activo en la acción técnica y en el devenir humano. La posibilidad de singularizar a los materiales no implica antropomorfizarlos, sino más bien considerar en igual importancia sus interacciones internas así como aquellas con actores heterogéneos en su entorno.

Los materiales contienen en sí mismos la información sobre el entorno ya que las sustancias químicas, los laboratorios, los sistemas de ensayo, los derechos de propiedad intelectual y los intereses de las empresas se influyen mutuamente (Bensaude-Vincent y Stengers, 1996). Por eso, los materiales pueden definirse como combinaciones sintéticas, complejas y en ocasiones inestables de moléculas y puntos de referencia sociales y simbólicos, donde la materialización en los objetos resulta relevante para la redefinición y la transformación continua de las identidades materiales genéricas (Shove et al., 2007).

A continuación analizamos los procesos mediante los cuales los bioplásticos se producen en interacción con sus entornos humanos y no humanos, focalizando en el momento en que se realizan los ensayos exploratorios que forman parte del diseño de los nuevos materiales. Entendiendo que los materiales devienen mediante procesos en constante elaboración (Ingold, 2013), la etapa de los ensayos supone elecciones técnicas (Lemonnier, 1993) que prefiguran el uso que se le dará a los bioplásticos, in-formando (Simondon, 2015) a los materiales que se encuentran en proceso de creación.

Actores en la producción de bioplásticos hechos en Argentina

Existen actualmente en pocos países del mundo empresas que realizan desarrollos de bioplásticos, vinculándose en algunos casos con centros de investigación académicos (Sánchez 2020). Esto hace que en la mayoría de los países, incluida Argentina, los productos biodegradables se manufacturen con materia prima importada.

Los diseños de bioplásticos elaborados a partir de almidones modificados se inscriben dentro del sector de bioproductos y biomateriales, de muy reciente instauración en Argentina. En 2017 se creó el Programa Bioproducto Argentino, en 2018 la Comisión Nacional Asesora de Biomateriales (COBIOMAT) y en 2023 la Iniciativa Bioplástico. Estas entidades y proyectos fueron propiciados por un organismo que recibió distintas denominaciones y competencias en el transcurso de los últimos años: el Ministerio de Agroindustria (2015-2018), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) bajo el Ministerio de la Producción (2018-2022), actualmente la Secretaría de Bioeconomía dentro del Ministerio de Economía (desde diciembre 2023).

En su revisión de la revista internacional Bioplastics Magazine, Tonuk (2016) mostró cómo los términos “biobasado” y “biodegradable” han sido extensamente debatidos en la ciencia y la industria. Las características de la fuente de origen del material, el porcentaje de esta fuente que se considera de base biológica, los métodos de producción y evaluación del ciclo de vida, los matices entre degradación, biodegradación, compostabilidad industrial y compostabilidad domestica, son temas que han suscitado controversia en la revista. Estos mismos debates se verifican en los documentos de trabajo de los organismos nacionales recién mencionados, por ejemplo, en la disposición 3/2021 del MAGyP donde se establece la “Iniciativa Bioplástico”4.

Como los bioplásticos son materiales fabricados industrialmente desde hace poco más de veinte años, los estudios sociales sobre ellos son escasos, especialmente aquellos dirigidos al diseño. En la reconstrucción etnográfica de ensayos realizados en Argentina, nos enfocaremos en las intervenciones físicas y químicas para lograr la elaboración de objetos técnicos de base biológica que, con una configuración nueva y de relativa estabilidad bajo ciertas condiciones ambientales, deben retener como característica particular su fácil degradación como aspecto constitutivo de su identidad como material.

Las actividades de técnicos e investigadores/as involucran la percepción de las posibilidades de acción de los bioplásticos, estableciendo distintas relaciones con ellos mediante artefactos y procesos propios de laboratorios científicos e industriales. Al intervenir sobre materialidades y organismos de una procedencia y destino clasificados como “naturales”, los técnicos e investigadores habilitan diseños de materiales abiertos, orientados a preservar las disposiciones autónomas de los organismos respecto de la acción humana.

El laboratorio de la cooperativa almidonera donde realizamos el trabajo de campo está conformado por un técnico que, junto a dos trabajadores, realizan las intervenciones físico-químicas sobre los almidones nativos para la industria alimenticia (se destaca un almidón acetilado5 para la elaboración de hamburguesas y embutidos), textil (sobresale un carboximetilalmidón o CMA6 utilizado como adhesivo para hilados) y papelera (otra variante del CMA). Si bien disponía de las capacidades técnicas para crear almidones modificados, la cooperativa no había incursionado aún en la elaboración de bioplásticos. Para este producto buscó interlocutores en la universidad, ya que para convertir los granulados de almidón en películas y envases necesitaban adquirir capacidades técnicas para termo-formar el almidón modificado, logrando así un material que fuera resistente e hidrofóbico, conservando las capacidades de biodegradabilidad. El laboratorio universitario con el que se contactaron está liderado por una Doctora en Física, contando con una investigadora, varios becarios de posgrado en Ciencias Exactas y dos técnicos. El laboratorio se especializa en el diseño de bioplásticos para la industria alimenticia, la síntesis de materiales para problemas ambientales, y sanitarios (Padawer y Basso, 2024).

En 2017 se conforma la red socio-técnica con el objetivo de desarrollar films biodegradables. Acordaron su plan de trabajo traccionados por las dos instituciones simultáneamente: por un lado los orientaban los avances ya disponibles en la universidad (varios artículos científicos, una tesis doctoral en curso y una patente) y por otro las modificaciones que la cooperativa ya conocía (almidones hidrolizados y CMA).

Escenas de la historia de los bioplásticos hechos en Argentina

Lo que en la industria y el comercio se denomina “almidón de mandioca” refiere a una combinación de polímeros presentes en la raíz tuberosa que sobresale por su alto contenido en amilosa ((C6H10O5)n), proporcionando textura firme a los alimentos. En la industria este compuesto se suele denominar “almidón nativo” para diferenciarlo del “almidón modificado”, un producto de uso industrial obtenido mediante procesos físico-químicos que alteran sus propiedades de consistencia, viscosidad, estabilidad a cambios de temperatura, gelificación y/o dispersión (Aristizábal, Sánchez y Mejía Lorio, 2007).

En 2019 se finalizó la tesis doctoral que permitió diseñar films de almidón de mandioca con buenas propiedades de hidrofobicidad (limitada absorción de agua, que hacía pegar a los films entre sí) y resistencia mecánica (propensión de las películas a quebrarse). Las principales elecciones técnicas de la tesista estuvieron orientadas por la tradición experimental de los laboratorios académicos (uso de placas de vidrio y estufas), el grado de avance de la industria de plásticos convencionales (la extrusión y el calandrado), así como por el carácter biobasado y biodegradable del material a diseñar (Padawer y Basso, 2024).

Además del trabajo de la tesista, otros integrantes del laboratorio universitario realizaron ensayos comparando los tres tipos de almidones que había enviado la cooperativa: el almidón hidrolizado7 fue descartado por su adherencia, mientras que la affordance del almidón nativo les permitió elaborar un film más aceptable. Sin embargo, el tercer almidón (el CMA) fue considerado la mejor opción en términos de hidrofobicidad, por lo que los esfuerzos se concentraron en esa materia prima de allí en adelante.

Entre todas las posibilidades de acción del CMA, una de ellas se destacó en esta etapa inicial del diseño por sus efectos negativos: la capacidad de absorción de agua (hidrofilia). Esta affordance era percibida al tacto, un procedimiento del orden de los gestos cotidianos que ocupará un lugar central en la singularización del bioplástico. Los films no sólo se palpaban en los ensayos del laboratorio universitario: en las visitas posteriores a empresas de plásticos convencionales para promocionar el producto, las muestras de bioplástico pasaban por la manos de los distintos interlocutores para que éstos tuvieran una percepción inmediata de las posibilidades industriales del material. Limitar un rasgo considerado negativo como la hidrofilia del almidón modificado, logrando su expresión análoga positiva mediante la ampliación de su hidrofobicidad, se fue revelando como un rasgo de identidad fundamental en el desarrollo de estos bioplásticos.

Para mejorar el grado de hidrofobicidad de los films, la investigadora principal (en adelante IP) del laboratorio universitario convocó al técnico industrial encargado (en adelante TI) del laboratorio industrial a una reunión, para que la cooperativa realizara ciertas intervenciones sobre el almidón modificado que les enviaban para los ensayos. Esta convocatoria resulta relevante para comprender la estructura y dinámica de la red socio-técnica, donde la IP fue adoptando las decisiones fundamentales que orientaron las actividades en conjunto. A continuación presentaremos una serie de escenas de esa reunión, que resultó clave para el avance en los ensayos.

Es importante considerar que el laboratorio universitario se encontraba diseñando un proceso escalable a la industria con una materia prima específica, por lo que los procesos en los distintos contextos debían ser compatibles. Para esto se necesitaba información de los procesos de las contrapartes, la que en cierta medida se hallaba restringida por los condicionamientos habituales en los acuerdos entre universidades y empresas (Padawer, 2023).

Los condicionamientos suponían un acuerdo implícito de confidencialidad por el cual no se solicitaban explicitaciones detalladas de procesos al laboratorio de contraparte, ya que una porción fundamental del valor de mercado de un material innovador radica en conservar el saber técnico de manufactura, con frecuencia formalizado mediante patentes. Por otro lado, al interactuar laboratorios de distinta índole (uno de ellos universitario y el otro industrial), en ocasiones el lenguaje técnico, equipamiento y formación heterogénea de los actores conducían a procesos que no eran del todo transparentes a la contraparte: esta opacidad fue evidente cuando, ocasionalmente debían traducirse entre sí unidades de medida, nombres de sustancias y equipos.

Debido a estos condicionamientos y opacidades, en las conversaciones y ensayos que analizamos, investigadores/as y técnicos realizaban inferencias basadas en una circulación de información parcial sobre los procesos en curso. En las escenas que analizamos se puede apreciar la forma recursiva que adoptaron las conversaciones a partir de las contingencias de equipamiento, disponibilidad o costos de insumos en uno u otro laboratorio que eran desconocidos por la contraparte, lo que generaba una revisión de las anticipaciones de reacciones químicas que se habían acordado. Si bien no ocuparon el foco de los encuentros, las referencias a que el material debía mantener su identidad normativa como producto biobasado y biodegradable aparecían a modo de recordatorio cuando se proponían nuevas reacciones que podían resultar incompatibles con las regulaciones.

Primera reformulación: la affordance del almidón y las condiciones de posibilidad del proceso industrial

Con el objetivo de generar los films biodegradables, los/as universitarios/as habían estado experimentado mediante el adicionado de anhídrido acético y ácido esteárico al almidón modificado que enviaba la cooperativa regularmente en forma de polvo (el CMA), calentando la mezcla a 140°C, y luego incorporando este material en una extrusora y una calandra. En el comienzo de la reunión, la IP describió la dificultad técnica a partir de una traducción simbólica del proceso de hidrofilia: “lo que estamos logrando son grados de sustitución muy bajos8. Entonces absorbe mucha humedad y se pega”.

Esta affordance del almidón era un obstáculo fundamental para lograr un film, por lo que la IP le propuso al TI que desarrollen almidones más esterificados9, para que pudieran repetir el proceso y evaluar los resultados. El TI propuso una respuesta sencilla para ese requerimiento, aumentando la proporción de ácido acético para alargar la reacción y subir el gado de sustitución.

Sin embargo, en la conversación se evidenció una incompatibilidad importante a raíz del desconocimiento entre las partes sobre las condiciones materiales, el equipamiento y las técnicas disímiles desplegadas en los procesos de modificación que estaban realizando ambos laboratorios, ya que la esterificación en la universidad se realizaba sobre la materia seca a alta temperatura, mientras que en los contextos industriales se operaba a temperatura ambiente y en una base acuosa, habitualmente denominada “lechada” por su color blanco y fluidez. El investigador y la investigadora que conversaban con el técnico de la cooperativa no tenían referencia directa a ese material, propio de una ecología industrial diferente, y consultaron a su interlocutor sobre la posibilidad de que replicarán las operaciones de laboratorio universitario.

El técnico les explicó que no podían replicar los procesos de la universidad en la cooperativa con el equipo disponible, ya que les proponían elevar la temperatura a más de 50°C, lo que en la planta industrial produciría la gelificación de la mezcla e impediría el secado de la fécula. La base acuosa del material de trabajo de la almidonera y el ambiente de altas temperaturas propuesto por el laboratorio universitario fueron contingencias que obligaron a los/as investigadores/as a revisar sus presupuestos sobre las intervenciones generadas en la cooperativa sobre el almidón que les habían enviado:

Fragmento 1

Del fragmento 1 surge que los dos investigadores, a partir de las anticipaciones que habían realizado tras reconocer la affordance del almidón (“a mi me parece que esterificando más, y pegándole un ácido graso se acabó el problema”), debieron revisar las reacciones previstas cuando identificaron las condiciones de posibilidad de la industria (“no vas a poder disolver el esteárico en agua, porque es una grasa”), develando un ambiente de interacción para el almidón completamente nuevo a considerar (“ahí nos va a dar problemas, porque lo fundimos y al agregarlo con el agua re-enfría”).

El almidón modificado fue entonces sometido a un nuevo proceso de individuación (Simondon, 2015) a partir de los insumos y procesos disponibles en la planta industrial (el “aceite de palma”, el trabajo con una “base acuosa” ), experiencias sensibles previas (“a temperatura ambiente es sólido”), traducciones simbólicas de esas experiencias en terminología científica (grasa de palma/palmítico), y conocimiento teórico sobre características físicas y químicas de sustancias (“el palmítico tiene menos carbonos”).

Segunda reformulación: posibilidades de acción de los materiales y productos comerciales

Como parte de la tradición de conocimiento de los laboratorios científicos, el equipo universitario llevaba a la reunión con el TI un repertorio de procedimientos que querían testear, correspondientes con ciertas hipótesis de trabajo. En la conversación, la IP fue introduciéndolos de manera sucesiva, explorando la recepción por parte de su interlocutor. Fue así como, una vez establecido el acuerdo sobre el esterificado, sugirieron al laboratorio industrial otra modificación consistente en una hidrólisis del almidón, para posteriormente esterificarlo.

Fragmento 2:

El procedimiento sugerido por el equipo universitario era ya conocido por el laboratorio industrial, por lo que el TI de la cooperativa propuso el envío de otro almidón modificado que habían formulado hacía unos años, cambiando el CMA (AF 115) con un 30% de hidrólisis que les habían enviado previamente a un CMA con un 75-80% de hidrólisis.

Los procesos de individuación son resultado de la resolución de la tensión presente entre órdenes dispares de magnitud (Simondon, 2015), en este caso manifestados en las condiciones de posibilidad de acción diferenciales del laboratorio y la cooperativa. La resolución a la que arribaron los interlocutores al final del fragmento 2 fue posible porque ambos órdenes lograron comunicarse, o en palabras del autor in-formarse, co-produciendo materia y forma. Esto implicaba el reconocimiento mutuo de las posibilidades de acción de los almidones en el ambiente de trabajo disponible, lo que suponía la explicitación progresiva de elecciones técnicas sobre procedimientos, componentes, finalidades e instrumentos que habían formado parte de los ensayos previos del laboratorio industrial de manera contingente.

Si bien el acuerdo entre el laboratorio y la cooperativa era ensayar la manufactura de films, las modificaciones de los almidones que se fueron realizando en el laboratorio universitario condujeron a la generación de nuevos productos. Estos bioplásticos fueron el resultado de procesos de percepción, apropiación y manipulación de las affordances de estos almidones y sus ambientes técnicos asociados, así como de la interpretación de necesidades o gustos locales que la comunidad de práctica del laboratorio iba imaginando en el transcurrir de los ensayos. El producto más acabado que lograron inicialmente fue el coating (revestimiento) para un envase para yerba mate, infusión emblemática de la Argentina y producida mayormente en la provincia de Misiones. Para el equipo de investigación, este coating permitiría a las empresas yerbateras ofrecer un envase compostable, lo que aún no existía en el mercado. Además se valorizaba la coincidencia del origen del envase y contenido, ya que identificaban que la trazabilidad interesaba a los consumidores de productos naturales.

La compatibilidad operativa entre ambos laboratorios aumentaba a medida que iban dando forma, con mayor precisión, a los rasgos de identidad del almidón modificado. Esto suponía un proceso comunicativo y de intercambio informativo que incrementaba su intensidad conforme se presentaban dificultades en el proceso de trabajo a partir de las affordances del material, las condiciones de posibilidad del ambiente industrial, las omisiones o desconocimientos de los procesos en cada contexto productivo que conducían a recontextualizaciones de las reacciones que se habían anticipado.

Tercera reformulación: tradiciones, traducciones y transformaciones azarosas

La recursión que tiene lugar en el fragmento anterior, donde el técnico del laboratorio propone modificar otro almidón hidrolizado y continuar la búsqueda de un ácido graso, lo condujo a re-evaluar las posibilidades de acción hidrofóbica del almidón que inicialmente había sido considerado poco eficiente (el AF 115). Es así como incorpora en la conversación la información sobre un proceso que no había sido puesto en consideración anteriormente, como muestra el Fragmento 3:

Fragmento 3

La reintroducción de un almidón conocido en un nuevo ambiente le genera dudas al técnico industrial, ya que desde su experiencia previa la affordance del material podría volverlo inviable. Al no estar familiarizado con los procesos convencionales de elaboración de plásticos que utilizaban en el laboratorio universitario, ni tampoco con las posibilidades industriales de almidones modificados con hidrofobicidad elevada, no podía prefigurar con precisión el resultado, como muestra el Fragmento 4:

Fragmento 4

Para disipar las dudas de su interlocutor respecto de esta nueva propuesta, los investigadores contextualizan las posibilidades de acción del almidón que se ha ido individualizando en función del producto buscado (“Para un envase no me importa que el tipo gelatinice. Porque yo lo rompo en la extrusora, no importa que gelatinice”). Esta personificación del material (“el tipo”) es acompañada de una jerga que apela a relaciones cotidianas-domésticas sobre el proceso (“Porque yo lo rompo en la extrusora”) y el producto (“te va a quedar un material que para los films va a quedar muy lindo”) que forman parte de la construcción de la naturaleza como objeto técnico que caracteriza a los bioplásticos.

La naturaleza es aquella contraparte y potencia activa en estos objetos que, en tanto producidos en un contexto de comunidades de práctica tecno-científicas, suponen conceptualizaciones expresadas en su jerga habitual. Por eso en el fragmento anterior se van alternando (“No lo vamos a poder soplar, porque al estar crosslinkeado10 pierde viscosidad extensional”) y traduciendo términos (“va a quedar crosslinkeado, porque es un ácido orgánico que tiene dos grupos ácidos, entonces va a quedar almidón de un lado, almidón del otro, y en el medio una cadena”), remitiendo a ese contexto de potencialidades que contiene el objeto técnico, y que reconoce por lo tanto su actividad.

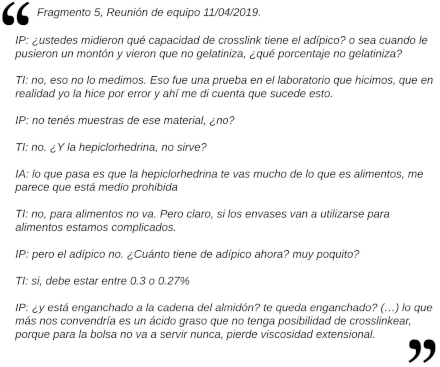

Además de responder a las dudas de su interlocutor, la IP se interesó por los avances técnicos que su contraparte había realizado en la determinación de las posibilidades de acción del material en cuestión, en este caso el almidón hidrolizado y adicionado con el ácido graso, como muestra el Fragmento 5:

Fragmento

Del intercambio anterior surge cómo las identidades de los materiales no se encuentran prefijadas, sino que derivan de transformaciones intencionales pero también azarosas (“Eso fue una prueba en el laboratorio que hicimos, que en realidad yo la hice por error y ahí me di cuenta que sucede esto”), remitiendo a aquella carga de naturaleza preindividual o potencial energética capaz de producir sucesivas transformaciones (Simondon, 2015). Como hemos intentando mostrar hasta aquí, las transformaciones son exploradas por los técnicos e investigadores de manera parcial, en función de las propiedades buscadas para los productos finales y las contingencias que se van sucediendo a medida que los materiales reaccionan en el ambiente de laboratorio que les han generado.

Asimismo, en la conversación se hace presente la identidad normativa como límite de las intervenciones para los productos bioplásticos en cuestión (“lo que pasa es que la hepiclorhedrina te vas mucho de lo que es alimentos, me parece que está medio prohibida”). El marco de las relaciones humano-material está predefinido al inicio de la colaboración entre laboratorios, pero se va redefiniendo durante el proceso de diseño, a medida que se reconocen nuevas potencialidades de los bioplásticos. Por eso la identidad del producto aparece a modo de recordatorio en ciertas coyunturas, estableciendo un marco para las relaciones futuras, al menos hasta que los acuerdos eventualmente se redefinan en pos de un nuevo producto (“no, para alimentos no va. Pero claro, si los envases van a utilizarse para alimentos estamos complicados”).

Las traducciones simbólicas de las reacciones y de las operaciones químicas que están muy presentes en este tramo de la conversación no se explican solamente porque los interlocutores se integran en las comunidades de práctica (Lave y Wenger, 1991) desde tradiciones de conocimiento distintas (Barth, 2002), sino también porque permiten precisar ideas dentro de la propia tradición (“lo que te conviene para hacer una bolsa te conviene un ácido graso que no tenga la posibilidad de crosslinkear, que tenga una sola pata para engancharse. ¿Cuál podría ser?”).

Tras esta conversación que analizamos en detalle, así como de otras que le siguieron conforme se desarrollaban los ensayos, los/as investigadores logran crear una caja recubierta de bioplástico para contener alimentos secos y elaborar un material que califican como “patentable”, que no se pega y es biodegradable, para confeccionar films. Ambos materiales/productos son puestos a consideración de industrias de plásticos convencionales para conseguir inversiones para el escalado del producto, continuando el trabajo conjunto para elaborar bolsas resistentes y degradables en los meses siguientes.

A modo de cierre

Las recientes crisis ambientales y ecológicas que se vienen acrecentando en los últimos tiempos han vuelto inevitable la reflexión sobre el papel de la humanidad en la producción de la naturaleza. En este sentido, los desarrollos de la antropología en los últimos veinte años proporcionan aportes interesantes para poder entender cómo los flujos generativos de los materiales son componentes activos de un mundo en permanente formación. Contar la historia de los bioplásticos es contar parte de la historia humana, ya que al participar de los procesos de individuación de materiales y objetos que nos acompañan en nuestro tránsito vital, nos individuamos a nosotros mismos, co- constituyéndonos por ejemplo en actores y mediadores clave para mitigar o incluso evitar daños ambientales mayores que atentan contra los ecosistemas y las sociedades humanas. En este caso, a partir de los objetos que producimos y luego descartamos, contribuimos creando objetos que podrían degradarse en su entorno, favoreciendo así la producción de vida y no su destrucción.

En Argentina, así como en el mundo, la historia de los bioplásticos es breve y aún transcurre en gran medida en los laboratorios científicos o industriales, donde se están ensayando nuevos materiales y objetos destinados al consumo masivo, especialmente como envases de alimentos. En este artículo analizamos una serie de ensayos conducidos en una red sociotécnica que comunica actores y materiales a más de 1.000 km de distancia, un laboratorio universitario en Buenos Aires y otro radicado en una cooperativa industrial en la provincia de Misiones. Si bien se asociaron con el propósito inicial de diseñar envases a partir de almidones de mandioca modificados, las comunidades de práctica que se organizaron en torno a los ensayos también desarrollaron recubrimientos de cajas y bolsas a partir de los mismos insumos.

Con tradiciones de conocimiento heterogéneas en sus propósitos, formas de trabajo, equipamiento, formación y jergas, el equipo de investigación universitario y los técnicos de la cooperativa conectaron sus exploraciones acerca de las posibilidades que habilitaban las propiedades de los almidones para poder producir, mediante transformaciones de sus propiedades fisicoquímicas, ciertos objetos cuya forma se mantuviera relativamente estable en el tiempo, que rechazaran la absorción de agua, contuvieran ciertos alimentos en su interior sin contaminarlos, para luego poder degradarse en el suelo.

Las elecciones técnicas que los equipos de trabajo realizaban en cada laboratorio para modificar el almidón “nativo” estaban enmarcadas y direccionadas por cierta identidad normativa de los bioplásticos que ha sido establecida internacionalmente , a partir de un consenso provisorio que es permanente objeto de tensiones y debates: un bioplástico debe ser un material degradable y biobasado en cierta proporción que es definida periódicamente por los actores interesados: las empresas, los gobiernos y los organismos internacionales que regulan asuntos ambientales e industriales.

Sin embargo, las formas que asumían los objetos bioplásticos analizados no dependían exclusivamente de las actividades de los humanos, sus intenciones, sus relaciones y sus normas. Los procesos de individuación mediante los cuales los polímeros naturales se materializaban en cordones, pellets, films o bolsas suponían la anticipación de los procesos físicos y las reacciones químicas necesarias para su generación, contando los investigadores y técnicos con experiencias previas, conocimientos teóricos, herramientas y procedimientos. Estas precondiciones para que los bioplásticos se desarrollen en ciertos ambientes asociados eran parcialmente conocidas y por ende controladas, con potencialidad de ser escalados.

Sin embargo, estas anticipaciones nunca podían ser completas debido al proceso de individuación que caracteriza a los biomateriales, proceso que retiene una carga de preindividualidad energética, disponible para sucesivas individuaciones (como la degradación). Una propiedad relevante de los almidones que impedía la conformación de los films era la hidrofilia: perceptible al simple tacto en algunos casos, en otros era una cualidad emergente luego del proceso de calandrado de los almidones modificados. La hidrofilia no corresponde a una propiedad inmutable o esencial del almidón, algo que le concedería una identidad fija, sino que es producto del proceso de individuación mismo: almidones que, producidos en ambientes más o menos acuosos, ácidos, básicos, o en presencia de ciertas sustancias y operaciones químicas, adquirían distintos grados de hidrofilia que luego se veían reflejados en los materiales individuados posteriormente.

En las reuniones de trabajo en las que participaron algunos miembros de ambos laboratorios, se desplegaron extensas conversaciones en las que explicitaban progresiva y cautelosamente los procesos de modificación en curso, ya que los vínculos entre empresas y universidades habitualmente incluyen acuerdos de confidencialidad que protegen el valor en el mercado del conocimiento producido en cada uno de los contextos. Además de los intereses que orientaban a los actores de la red socio-técnica, la presentación parcial de información formaba parte de los procesos de producción de conocimiento, ya que aun en un contexto de alta formalización como pueden ser los laboratorios químicos, las tradiciones incluyen el procesamiento sensible de información, el azar, los gustos de las personas involucradas.

En los fragmentos de conversación analizados, utilizando un lenguaje técnico, equipamiento y formación heterogénea, la investigadora principal del laboratorio, uno de sus asistentes y el técnico encargado del laboratorio industrial realizaron inferencias y propuestas que tenían como objeto limitar la hidrofilia de los films, generándose un mecanismo de conversación recursivo donde las contingencias de equipamiento, costos de insumos, experiencias de trabajo y tradiciones iban emergiendo y guiando los procesos a partir de sus interacciones con las affordances de los materiales en los ensayos. En el breve tramo de la historia de los bioplásticos que analizamos, describimos tres reformulaciones que resultaron de incompatibilidades surgidas entre las distintas operaciones realizadas en los laboratorios: tanto en los procesos relacionados al medio asociado (base acuosa y temperatura) como con las incorporaciones de sustancias que debían integrarse molecularmente (diferentes ácidos grasos, acetilos, carborximetilos). La superación de las incompatibilidades era clave para que las potencialidades de los bioplásticos basados en almidón modificado pudieran mantenerse en el escalado de un laboratorio universitario a la industria.

Para concluir, nos preguntamos si estas reformulaciones podrían evitarse, de manera tal que el diseño de bioplásticos se concrete mediante articulaciones más fluida entre actores de los campos científico, industrial y político, y así elaborar productos que mitiguen o disminuyan los impactos ambientales antroposcénicos con mayor celeridad. Una primera respuesta es que las tradiciones de conocimiento, intereses, y herramientas heterogéneos que componen las redes socio-técnicas requieren de cierta consolidación y compatibilización de los procesos de manufactura para sistematizar las posibilidades de acción de los materiales ya conocidas y por conocer. Por otra parte, los procesos de individuación de los biomateriales introducen siempre cierto margen de indeterminación, que es a su vez potencial de creatividad, ligado a la resolución de las tensiones entre órdenes de magnitud heterogéneas en relación al trabajo y los ambientes asociados al mismo. Este reconocimiento nos obliga a contar con sus reacciones inesperadas a las intenciones humanas como parte constitutiva de su diseño.

![]() 0009-0004-2432-8585 Nicolás Basso[3][4]

0009-0004-2432-8585 Nicolás Basso[3][4]